もどかしさの正体

GOTY確定級作品の問題

今年の期待作ラッシュの火蓋を切った『ホグワーツ・レガシー』はとにかく恐ろしい作品だ。

原作者の発言に端を発する不買運動にもかかわらず、ホグワーツ城の緻密な作り込みと再現度の高さによる圧倒的な没入感で今年初の大ヒット作となった。その初週販売数は『エルデンリング』を大きく上回り、発売2週間後には1200万本の記録を達成したという。

配信実況界隈では、熱烈なファンにかぎらずさまざまなひとのプレイする姿が見受けられた。話題性が重視されがちな今年の GOTY では多数の部門でノミネートされるのはまちがいなさそうだ。

もっとも、本作を「恐ろしい」と形容したのは数字の跳ねかたでも没入感というふわっとした印象でもない。

僕自身はお世辞にも熱心な原作読者とはいえなかった。小学生の頃からまだ流行前の小説を読んでいたものの、高校時代は硬式野球部という強制収容所に囚われていたため『不死鳥の騎士団』までしか読めていない。また、映画版もほとんど観ていないのでハリポタ世界の知識は小中学生の頃の記憶で止まっているのが実情だ。

そのうえで、原作ファンを沼に沈める恐ろしいゲームデザインを一般ユーザーがどのようにプレイし、いかに評価するかは批評の書き手として薄氷を踏む怖さがある。

つまり、『ホグワーツ・レガシー』はその口当たりの良さよりもはるかにとがった作品なため、公平な視点で評価することが難しいのだ。キャラゲーというか、熱烈なファンコミュニティがすでにある作品はそのぶんプレイヤー間に期待とスキルとスタイルの幅が生まれやすいため公平な見方がとりづらい。本作を絶賛するメディアが圧倒的に多いのはそのリスクを避けたいからだろう。

結論からいうと「ホグワーツライフ・シミュレーション」を楽しめるなら掛け値なしの傑作だ。

しかし、それ以上のこと、たとえば工夫しがいのある戦術性、手強い敵をうち倒す達成感、プレイヤー主導の物語、オープンワールドならではな世界を生きている感覚をもとめると、痒いところに手が届かないもどかしさが強く残る。ひとことでいうと、つまらない。

本作の評価をそこまで言い切るにはまず、『ホグワーツ・レガシー』がどういうプレイングを刺激するゲームかを「面」でとらえる必要がある。その分析を土台に、戦闘システム、物語、オープンワールドの3つの主要な論点にしぼって考えてみよう。

課題構造と報酬のいびつさ

まず、『ホグワーツ・レガシー』の課題構造を分析する。

課題構造とは、プレイヤーに何を強制し、何が許容されているかを分析するための概念だ。これにより、プレイヤーの振舞いを個人の体験にもとづく「点」ではなくその可能性もふくめた「面」でとらえられるようになる。

本作の場合、物語を進めるメインクエストの課題として用意されているのが複数の魔法をもちいた集団戦闘とパズルだ。

僕は難易度ハードでプレイしたが、防具を最大強化するまでは歯ごたえのある戦闘難易度をオープンフィールドで楽しめた。しかし、メインクエストではだれかと一緒に戦うことが多く、いくつかのボスにはラクな弱点が用意されているため基本的にはだれでも解決できる難易度だろう。戦闘システムは本作でもっともユニークなため、難易度と戦術の問題はあとでくわしく分析する。

プレイヤーの振舞いをきめるのは用意された課題だけではない。プレイヤーはときにみずから課題を立ち上げてその試行錯誤を創造的に楽しむ。タイムアタックやロールプレイ、縛りプレイ、建築などがそうだ。そうした自主的な課題は開発が遊びの幅として許容し、ツールを用意し、奨励することでゲームの自由度と面白さが増す。前者の解決必至なものをソリッドな課題、後者の自主的なものをリキッドな課題と僕は呼びわけている。

問題は、本作がオープンワールド・アクション RPG の形はとるものの、そこからイメージされる自由度の高さはないことだ。実際、物語を進める以外に何ができるかというとプレイヤーキャラクターのお洒落とハウジングぐらいだろう。要するに「ホグワーツライフ・シミュ」に興味がないと楽しめるものがない。

この自由度の乏しさは、本作の課題構造のいくつかの特徴に由来している。

ひとつは、フィールド上に散りばめられた膨大な数のアクティビティだ。

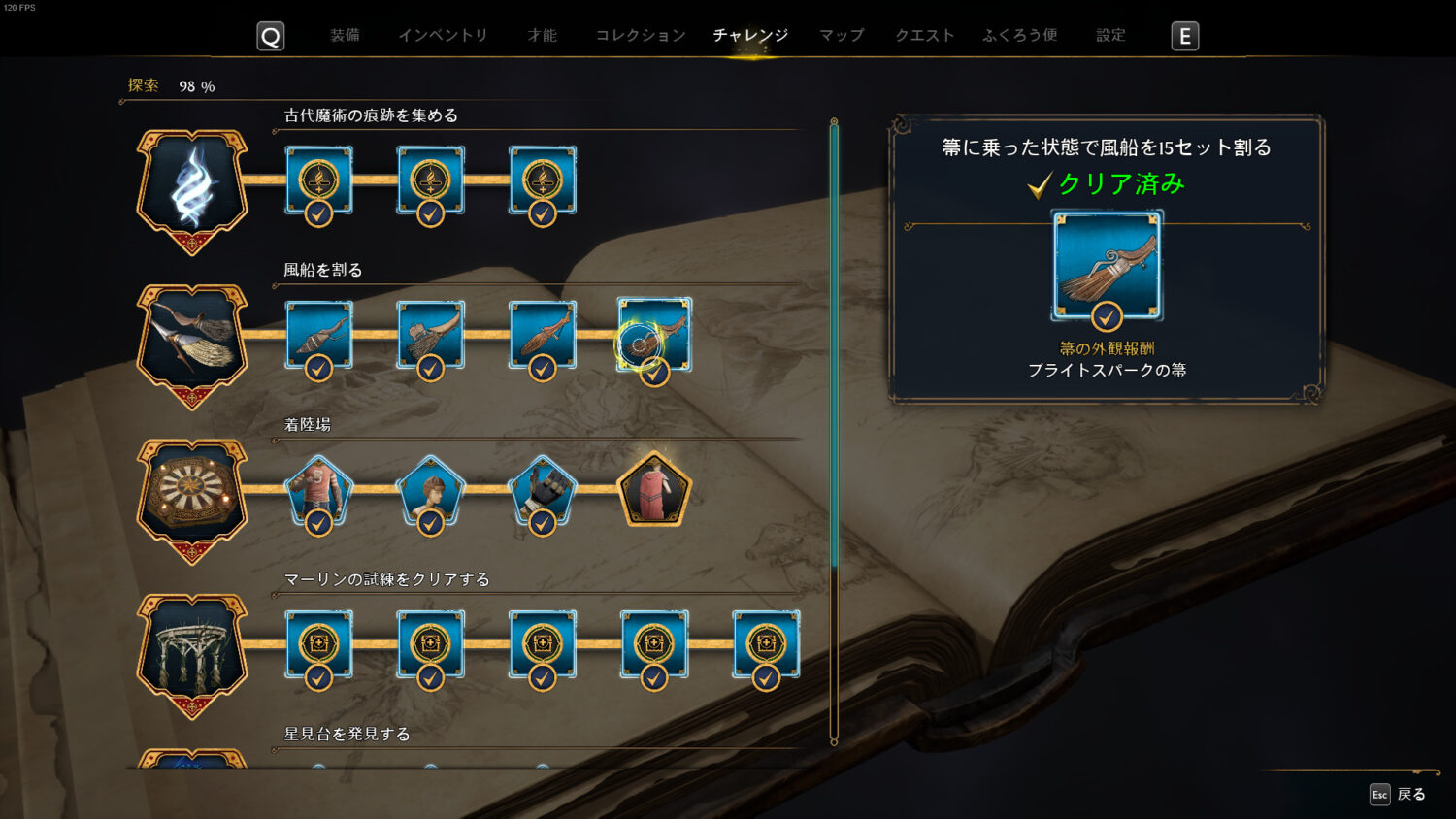

ちょっとしたパズルを解いて宝箱を開ける宝物庫にくわえ、物語を進めることで解放されるマーリンの試練や星見台、風船割り、着陸台など、本作ではとにかくアクティビティに事欠かない。それは、プレイヤーが何をしたらいいかわからなくなることを忌避し、彼ら彼女らが自主的に立ち上げるリキッドな課題の余地をアクティビティで埋め尽くしたかのようである。

もちろん、そのひとつひとつはお世辞にも面白いといえる代物ではない。ただ見つけるだけ、図形を合わせるだけ、時間内に壊すだけなど、難易度はどれも低く、いくつかのパターンを覚えたあとはマップからアイコンを消すだけの単純作業になる。

さらに悪いことに、これらのアクティビティの報酬が偏っていることも問題だ。「ホグワーツライフ・シミュ」にまるで興味がないと端的に「しょぼい」と感じるだろう。

まず、防具のはいった宝箱を得られる宝物庫は率直にいってやる意味がない。

というのも、装備品はプレイヤーレベルに応じたランダムドロップ/スポーンなため、ユニークなものがなく、レベルが上がればすぐ弱くなり、宝物庫の箱が「伝説級」を確定では落とさないからだ。そもそも、ホグズミードのグラドラグス魔法ファッション店でも「伝説級」は売っているためパズルを解いてまで宝箱を開ける必要がない。

また、アクティビティはその回数で固定報酬を得られるチャレンジシステムに対応しているが、その報酬に偏りがあるのも問題だ。

もちろん、マーリンの試練のようにインベントリを拡張する有用なものもある。しかし、その多くは防具や箒のユニークスキンなためお洒落が好きでないと価値がない。特に、固有の武器や能力を得たり強化したりして、キャラクターの成長の実感が得られる定番の RPG に慣れたひとほど報酬を「しょぼく」感じるだろう。

そして、おそらく唯一楽しいといえるのが無法者の野営地だ。

このアクティビティは雑魚敵が守る宝箱をあけることで完了する。その中身はだいたい、杖のスキンやハウジングで使用する出現呪文、防具の特性を変えるレシピだ。一般ユーザー目線ではせいぜい特性のレシピだけが嬉しい報酬といえる。もっとも、有用な特性は少なく、後述するように本作の戦闘難易度はかなり低いため必要な特性をひとつ入手できればそれで済んでしまうが。

要するに、アクティビティの報酬として宝物庫は美味しくなく、チャレンジはスキンばかりで、防具の特性は集めがいがない。アクション RPG としてプレイヤーキャラクターの成長を感じられる報酬デザインではないのだ。

特殊な想定客層による奇妙さ

まとめると、本作の課題構造として、メインクエスト以外では膨大な数のアクティビティが用意されていることに特徴がある。残念ながらそれらはちょっとしたパズルや探索を要求する単発ものなためお世辞にも面白いとはいえない。

また、それらの報酬がプレイヤーキャラクターの成長を実感できるようにデザインされていないことも特徴だ。そのため、防具や杖や箒の豊富なスキン、飼育場での出現呪文の収集に惹かれないひと、つまりは「ホグワーツライフ・シミュ」に興味がないひとへの動機付けがかなり弱い。

その結果、プレイヤーのリキッドな課題の余地をアクティビティで埋めた本作の課題構造は、「ホグワーツライフ・シミュ」に興味がない一般プレイヤーにはあまり魅力的でなく、やることは多いがやれることは少ない奇妙な作品になってしまっている。

実際、チャレンジ報酬をほとんど入手しきるぐらいにはやり込んだが、それは僕がキャラメイクや外見の着せ替えになみなみならぬ情熱をもつからで、もしそうでなかったらとおもうと本作の歪な課題構造と報酬デザインには正直ゾッとする。

もっとも、裏返していえば「ホグワーツライフ・シミュ」をただしく期待していたプレイヤーはとことん沼に沈む恐ろしいデザインでもある。

事実、僕が60時間前後プレイできたのは服の着せ替えがよくできていたのが大きい。マフラーにお洒落なものが少なく、帽子をかぶるとなぜか髪型がアップになる仕様に眼をつぶれば、古風なものも、洗練されたものも、馬鹿馬鹿しいものも一定のイメージを保ちながらコレクションされた本作の服飾スキンは完成度が高い。

さらに、魔法動物を育てられるうえ、飼育室も地形からコーディネートできる必要の部屋はより沼度が深いだろう。

日本語ではまだコンテンツが少ないが、「Hogwarts Legacy Vivalium」で動画検索するとさまざまな箱庭遊びが披露されており、自分も呪文集めから挑戦してみたい気持ちになる。

惜しむらくは、オフラインゲームなためその「ホグワーツライフ・シミュ」の先が用意されていないことだ。たとえば、オンラインでの協力プレイ時にホストの必要の部屋をフレンドも利用できたら箱庭遊びをもっと広い層に訴求できただろう。あるいは、SNS でコンテストを催し、人気のコーディネートをプリセットとして導入できたりしても面白いかもしれない。

いずれにせよ、以上のことから『ホグワーツ・レガシー』がハリポタファンを最重要視して作られたことが読みとれる。意図的でないとしてもそう見立てなければ本作の歪な構造は筋が通らない。

問題は、想定客層の中心がすでに固有の世界観に慣れ親しんだ非ゲーマーのファンコミュニティなため、そこから外れる一般プレイヤー、特に舌の肥えたプレイヤーほど痒いところに手が届かない詰めの甘さが眼につくことだ。

そのため、本作を「ホグワーツライフ・シミュ」として一定の面白さを認めつつもデジタルゲームとしては絶賛できないもどしさがある。

戦術性を台無しにする難易度

原作でおなじみの万能呪文から闇の魔術まで幅広く使える戦闘システムは本作の根幹をなす優れたデザインだ。

いわゆる通常攻撃にあたる基礎呪文に、ローリング、パリィといった定番セットにくわえ、赤色の攻撃呪文、黄色の制御呪文、紫色の強制呪文、さらには強力な古代魔術を使いこなすことがもとめられる。また、成長要素として許されざる呪文を覚えたり、ローリングからブリンクを派生させ、特定の攻撃呪文や制御・強制呪文を AoE 範囲効果にしたりもできる。

おもしろいのは、より大きなダメージをだすための呪文コンボだけでなく、通常攻撃を適切な回数分だけ交えることでひとりの敵を拘束しながら継続火力をだせることだ。防具を強化できるようになるまではこれが基本戦術となるだろう。

もちろん、敵も黙って見ているわけではない。

ハードモードでは被ダメージが高く、コンボの最中でも容赦なくほかの敵が攻撃を差し込むため臨機応変に回避行動をとる必要がある。特に、基礎呪文の4連撃やパリィ後のステューピファイ(弱体化呪文)には硬直が発生するので読みあいの余地もある。呪文はオートエイムで、回避行動のタイミングもあらかじめわかるためアクションとしてはかんたんだが、呪文のクールタイム管理とコンボ攻撃の押し通しが本作の戦闘システムを面白くしている。

さらに、補助アイテムもほかのゲームに比べたらかなり強力でユニークだ。

噛み噛み白菜は近接攻撃、毒触手草は遠隔攻撃の召喚アイテムで、マンドレイクは広範囲の敵をスタンさせる優れものだ。また、エンデュラス薬は無敵になれ、マキシマ薬は火力を底上げし、雷調合薬は周囲にダメージをあたえ続けられる。多人数戦にストレスを感じたら、マンドレイクを懐からだし、雷調合薬、エンデュランス薬を飲んで植物をポイポイ投げるといい。戦場に立っていられるのはせいぜい瀕死のボスだけだろう。

僕の体感では、ハードモードの中盤までは歯ごたえのある戦闘を楽しめたものの、補助アイテムの異常な強さや体力がミリ残しになる仕様から難易度自体は高くなかった。本作の想定客層の中心がゲーム好きでないことを踏まえると、まあ、割り切れはする。

問題は、敵の行動パターンが単調なうえに弱点が明確なため、さまざまな呪文や成長要素があっても戦術の幅を生んでいないことだ。

たとえば、ダグホッグは遠隔攻撃の予備動作時にレヴィオーソ(浮遊呪文)を唱えると長い舌から釣り上げられるのでディフィンド(切断呪文)で仕留められる、トロールは棍棒を振り下ろしたあとにフリペンド(反転呪文)を唱えると弱体化状態にできる、などだ。一部の敵は行動阻害が効かないので弱点があるのはわかるが、あまりに強力なため適切なときに適切な呪文を撃つだけになりがちだ。

つまり、本作の戦闘の面白さとは集団戦をいかに素早く、華麗に捌き切るかであって、1対1の戦闘では単調なコマンドバトルに陥りやすい。当然、弱点という名の正解が目のまえにある以上、ビルドや戦術をあえて工夫するインセンティブは生まれない。

きわめつけはメインクエスト終盤でのボス戦だ。

そこでは、先の例のような特定の呪文ではなく特定のタイプの呪文を撃つことがもとめられる。黄色の攻撃準備には制御呪文のどれかを、紫色の攻撃準備には強制呪文のどれかを。しかも、行動パターンもモブ敵とおなじように単調でかつ1対1なため張り合いがなく、ビルドや戦術レベルの違いが意味をなさない。

課題構造が単純なこと、すなわち、メインクエストの課題として戦闘勝利というただひとつの解決手段がもとめられ、その状況や敵の種類の少なさは試行錯誤の意欲を刺激せず、課題解決を退屈なものにすることは以前『デスループ』の批評で書いたとおり。それは、本作でいうなら多彩な呪文の組みあわせや才能というポイント割り振り式の成長要素、防具の特性などの工夫の余地やツールを台無しにしている。

デジタルゲームを幅広い層が楽しめるようにすると、なぜかひとつの解決手段、ひとつの解法、ひとつの結果に落とし込み、プレイヤーの遊びや試行錯誤の余地をリプレイ性とともになくしがちなのは奇妙というほかない。

許されざる呪文というほとんどの敵に通用するガード不能でデメリットもないきわめて強力な呪文があるのは一周まわってユニークですらある。

意外性のない硬直した物語

ゲームの物語を評価するさい、その特性を考えると「語り方」と「インタラクティヴィティ(双方向性)」はストーリーから分けて論じるべきだ。

キャラクターが魅力的か、物語に惹きつけられたか、感動できたかどうかで済まされがちな今のゲームレビュー/批評の惨状もそれで少しは良くなる、かもしれない。

『ホグワーツ・レガシー』の物語はお世辞にも評価できる水準にない。その大きな理由のひとつは登場人物に意外性がないことだ。

サイドクエストの多くは村人や寮の学友から依頼されてはじまるが、そのいくつかはメインクエストの進行度を参照するひと続きのクエストラインとなっている。たとえば、グリフィンドール寮のナツァイ・オナイ、ハッフルパフ寮のポピー・スウィーティング、スリザリン寮のセバスチャン・サロウだ。

問題は、彼女たちの人柄がそれぞれの寮の気風(ステレオタイプ)に沿いすぎていることだ。

原作のネビル・ロングボトムを思い出してみてほしい。彼は魔法族の名家の生まれで、勇敢さを象徴するグリフィンドール寮生にもかかわらず、力の発現が遅く、愚鈍で、自信に欠け、それゆえに臆病だった。しかし、その断絶にこそ彼の葛藤と成長の余地があり、物語を面白くさせたことは周知のとおり。本作の登場人物にはそうしたドラマが欠けている。

例外はセバスチャンだろう。闇の魔術に対する防衛術の授業でなかなか嫌味な登場をする彼だが、実際には(ゲーム進行上のご都合主義を差し引いても)親切で、義理堅く、利他的な面もある。そして、彼のサイドクエストを進めると、目的のためなら闇の魔術の使用も躊躇わないスリザリンらしい狡猾さとともに、すべては双子の妹のアンにかけられた不治の呪いを解くためという優しい姿が浮かびあがる。

彼の親友であり、サラザール・スリザリン直系の名家の生まれながら家族と闇の魔術を毛嫌いするオミニス・ゴーントもまた、このクエストラインでは良い味をだしている。

背景にとらわれずに多面的な性格が描かれているセバスチャンのライティングは本作ではまだ出来が良く感じられた。が、ゲームとしての「インタラクティヴィティ(双方向性)」から考えると別の面も見えてくる。

ゲームとしての物語の強みとはその双方向性の高さだ。一部の例外はあるものの、コンテンツの受容者が物語のさまざまな選択に関与し、人物背景や展開、作品世界の結末まで変わるのはゲームをおいてほかにない。

セバスチャンのクエストラインではことあるごとに闇の魔術へのスタンスを会話選択からもとめられ、プレイヤーが望むなら許されざる呪文を教わることもできる。問題は、そこで何を選択し、許されざる呪文を教わっても拒んでも物語の展開には影響しないことだ。

実際、僕自身は闇の魔術に否定的な態度をとり続け、何も教わらずにいたにもかかわらず、セバスチャンの身近な人物から彼とともに闇の魔術に入れ込む学生と見なされて、なぜかその人物と無理やり戦うはめに陥った。僕としてはむしろ闇の魔術に魅せられていくセバスチャンを止める側で、そういう会話選択をし、その人物と共闘して彼を正気にもどすつもりでいたのに、だ。

ちなみに、その強制バトルでは10分ほど逃げ続けてみたが勝利以外の解決策はなかった。僕の記憶が正しければ、おなじことをしたのは『The Last of Us Part 2』のエリーとアビーの決闘もとい虐待を強いられたとき以来だ。

同様のインタラクティビティのなさはほかにもいえる。

許されざる呪文が何のデメリットもなく撃てるのもそうだが、たとえば、ナツァイやポピーのサイドクエストをすべて終えてからメインクエストにはいっても、物語のクライマックスやエンディングに変化らしい変化は見受けられなかった。僕がゲームらしさを感じたのはせいぜい村の近くのユニークボスを倒したあとぐらいだろう。

メインクエストといえばその語り方もお粗末だ。

というのも、本作の敵対組織は主にゴブリンの反乱を企てるランロクの信奉者とそれに協力するビクトール・ルックウッド率いる闇の魔法使い、そして、魔法生物の密猟と見世物でお金を稼ぐアッシュワインダーズだが、正直、世界観として彼らがどれほど悪辣で危険な組織かいまいち伝わってこなかった。そのため、ときに彼らを宙吊りにして一刀両断し、焼き殺し、火薬樽に変身させては投げつけて同士討ちの爆殺を狙い、アバダケダブラ(即死呪文)を問答無用で撃ちだす主人公とどちらが倫理的にマシか、プレイヤーはときおりシュールな笑いに襲われるだろう。

失敗の原因としては、彼らの危険性を象徴する印象的なエピソードが薄く、テキストも欠け、拠点や野営地でその恐ろしさを環境ストーリーテリングとして表現していないことが挙げられる。

密猟組合もおなじで、彼らが魔法生物をどのように扱っているかの描写がほとんどないせいで、保護という名目のもと生態系から無理やり引き剥がして飼っている主人公となにがちがうか、プレイヤーなら1度は悩んだだろう。

もちろん、物語とゲームプレイはときとして乖離するものだ。そのシュールさが好まれやすいのも理解はできる。しかし、ゲームデザインと物語の整合性を高密度で突き詰めた素晴らしい作品を知っていると本作のシュールさは欠点にしか映らない。

総じて、本作の物語は開発の意図した展開に無理やり進ませられている感触が拭えず、プレイヤー主導の物語ではないためゲームとしては体験の質はかなり低い。キャラクターの魅力や真に迫った物語の展開があればまだよかったが、それも望めないのは残念というほかない。

繰り返しになるが、ゲームの想定客層を広げると、なぜかひとつの解決手段、ひとつの解法、ひとつの結果に落とし込みがちだ。その傾向は本来なら双方向性を活かせるはずの物語でも変わらない。すなわち、ひとつの背景、ひとつの展開、ひとつの結末。

爽快なオープンフィールド

最後に、以上の分析をもとに『ホグワーツ・レガシー』のオープンワールドの面白さも考えてみよう。

結論からいうと、物語がインタラクティブでなく、報酬デザインがプレイヤーキャラクターの成長を感じづらいことはやはり大きな影を落としている。

多くのひとが感じるように、本作はハリポタワールドを自由に飛びまわるぶんには素晴らしい作品だ。飛行時の操作感が良く、ホグワーツ城の外なら描画処理も軽いため箒で飛ぶ楽しさを十分満喫できる。欲をいえば、ヒッポグリフの操作感にもたつきがあるためあえて動物に乗る理由が愛情以外にもほしかった。おなじことはグラップホーンにもいえる。

また、広大でかつ摩訶不思議なホグワーツ城の作り込みの素晴らしさもあえていう必要はないだろう。その意味ではアートディレクションと作り込みの高さに優れる『Cyberpunk 2077』に近い。

しかし、プレイングの自由度と主体性から考えると本作は及第点にすら及ばない。

たとえば、報酬の「しょぼさ」からフィールド探索のインセンティブに欠けることもそうだ。禁じられた森などを歩くと相応に作り込まれてはいるものの、怪しいロケーションを探し、おもわぬ強敵やダンジョンを見つけた先の喜びに欠けるためフリーロームがはかどらない。そもそも、本作の探索は箒で飛びながらレベリオ(発見呪文)を連呼してアクティビティを潰すことなため単調になりがちだ。クエストでは出会わないユニークボスもいるが、行動パターンはたぶんモブと何も変わらなかった。

また、ホグワーツ城や村の NPC は物語と同様にインタラクティブな存在ではない。たんに会話や攻撃ができないだけでなく、プレイヤーキャラクターの言動を覚えてそれへの評価やリアクションをする仕組みがほぼないため実際にその世界を生きている感覚に欠ける。そのため、本作はオープンワールドというよりはオープンフィールドという方が実際のデザインに近い。

さらには、最後のメインクエストにはなぜかレベル34以上という解放条件があることも冷や水をかけてくる。

というのも、この奇妙な仕様はフィールドページというチャレンジシステムで経験値を獲得し、最終クエストのO.W.L.試験にそなえるという演出だが、オープンワールドの醍醐味とはプレイヤーが主体的に選択して攻略を進める「自由」の感覚なので、メインクエスト優先で進めてきたひとは突如レベル上げを強要されて興醒めしただろう。しかもそれは、ただの演出にすぎず、盛り上がりに欠けた短いムービーと長大なエンドロールが待っているけだ。

そのため、本作は取っ付きやすさからオープンワールド・アクション RPG の入門には素晴らしく、構造的な障壁を排除したオープンフィールドの自由なプレイ感は楽しめるが、それ以上の「自由」をもとめると途端につまらなくなる。

今のところは絶賛調子のレビューが多いが、さまざまな作品をプレイし、その面白さや退屈さを突き詰めて考えたことのあるプレイヤーならだいぶ物足りなく感じるだろう。

ひとことでいうとゲーマー向けの作品ではないのだ。

魂と着せ替え人形のかけ違え

こうしてみると、本作の問題とはゲーム慣れしていない原作ファンを想定客層の中心にすえ、彼ら彼女らが「ホグワーツライフ・シミュ」を最大限楽しめるように作られたことに起因する。

つまり、舌が肥えたプレイヤーを想定していないから戦闘難易度があまりに単純で、オープンワールドの「自由」が皮相的であり、原作ファンが中心だからその外の層を刺激する報酬デザインに欠けている。もちろん、これらは制作上の取捨選択の結果であり、本作の潜在的な客層にマッチしたからこそ商業的に成功できたことはたしかだ。

ただ、有名な作品がかならずしも優れているとはかぎらず、大売れした作品が素晴らしいともかぎらない。これは僕個人のいわば芸術的な評価だ。

最後に、本作でもっとも感心したこととしてプロローグの演出を挙げたい。

前半のメインクエストにもだいたいいえるが、本作はシネマティックな演出とプレイングの配分がメインストリーム向けの作品としてはとても良く感じられた。特に、古代魔術の謎と悪役の影をみせたグリンゴッツ魔法銀行でのスリリングな演出は素晴らしく、ゲームのプロローグとして比肩するものはそうないだろう。

だからこそ残念だったのは「ホグワーツライフ・シミュ」を重視したことだ。

つまり、プレイヤーが自己投影しやすいように主人公を「透明」にする必要から、その過去や内面を掘り下げるクエストを物語から排除している。すでに述べたように、インタラクティブな物語でも世界でもないためプレイヤーがその「透明」を好きな色に染められないにもかかわらず、だ。そのため、無個性な主人公と融通のきかない物語というちぐはぐさで、シネマティックな物語としても中途半端な出来を宿命づけてしまっている。

ひとことでいうと、ロールプレイ前提の着せ替え人形をなぜか映画の主人公に起用してしまったのだ。「ホグワーツライフ・シミュ」を実現するには素体に魂を吹き込む柔軟な物語とゲームデザインが必要なのにもかかわらず。

その奇妙なボタンのかけちがえは主人公のサイコな虐殺っぷりに顕著にあらわれている。古代魔術に目覚めた転入生が、無法者の野営地でひと狩りおえたあと「ランロクの従者がひとり減ったね」「動物が安心して眠れるようになった」とつぶやきながら次の目的地に向かうさまは恐怖を通り越してギャグであろう。

もし、本作がシネマティックな物語として主人公のパーソナリティーを作り込み、彼/彼女なりの内面や葛藤をうかがえるエピソードを盛り込んでいたらここまでシュールにはならなかったはずだ。そして、プロローグをみるかぎり開発陣はシネマティックな物語と演出に長けている。この奇妙なかけ違えが僕は残念でならない。

今年最初のヒット作である『ホグワーツ・レガシー』をどう評価するかはひとによってちがうのは当然だ。プレイヤーの数だけことなる期待がありスキルがありスタイルがありプレイ体験がある。

この文章ではデザインと物語の描かれ方に注目することでその「点」に縛られない批判とその原因の分析を試みた。絶賛記事では見えない部分に光をあてられ、本作にもどかしさや物足りなさを覚えたひとの疑問を氷解させられていると嬉しい。

デジタルゲームの文化の質を高めるのはそうした忌憚なき地道な言語化作業だと僕は信じている。

くまきちさん、コメントありがとうございます。

原作との兼ねあいから景観にヴァリエーションがつけにくいでしょうし、ゲームとしては(慣れているひとからしたら)「単調なおつかいオープンワールド」に落とし込んでいるのはたしかに残念ポイントでしたね。オープンフィールドの規模をもう少し縮小してホグワーツ/ホグズミードを中心にクエストを展開させてもよかったかなとは思います。

ホグワーツ敷地内〜ホグズミードの探索は本当にワクワクして楽しかったけど、ひと通り歩き尽くして外の村に行くストーリーが増えると途端に発見が無くなって単調なおつかいオープンワールドと化したなぁ

092さん、興味深いご指摘ありがとうございます。僕も勉強になりました。

結構説明がむずかしいのでひとつずつ話します。

まず、ご指摘の部分、評価できるかできないかでいえば評価できます。D4βの批評記事を念頭においてのご指摘だとおもうので特に説明はしません。

問題は、そこでも書いたのですが、プレイヤーの行動や選択によって NPC の会話が変化する、あるいはふえることは、20年前の RPG でもなされていたのでわりと「ふつう」だということです。ただし、その「ふつう」は古の RPG に親しんでいたり、その精神的後継として作られた CRPG というジャンルが好きなひとにとっての「ふつう」なので、世の多くのゲーマーにとっては「ふつう」ではありません。

僕はあまり歴史には詳しくないですが、いわゆる RPG とされるジャンルにはあまりロールプレイングの要素が多くありません。それは、FF7 に代表されるシネマティックな物語が商業的に成功し、きわめて大きな影響を与えたことや、2000年代後半から2010年代半ばにかけてのHD画質に対応した開発費の高騰にあわせて市場が大きな家庭用ゲーム機向けの RPG が席巻したことが要因だと僕は理解しています。2010 年代半ばからはクラファンを利用した CRPG ルネッサンスが起きているのですが、日本語への翻訳があまり進んでいないこともあり、日本では一部の物好きが知っているにすぎません。

ご指摘のウィーズリー先生への「振り返りイベ」も同様です。CRPG の多くではいちばん最後にプレイヤーキャラクターの選択と行動評価にもとづいたまとめがはいるので、このジャンルに慣れているひとにとっては「ふつう」なんですね。もっというとそれらに応じて各キャラクターがその後にどういう人生を歩んだかの各結末がエンディングで語られることが多いです。たとえば、箒絡みのチャレンジを全部回収していたら「主人公はハッフルパフのシーカーとして活躍し、複数のプロチームからのオファーを抱えている」とか、セバスのイベントで闇の魔術を推す選択をとっていたら「セバスチャンは卒業前にオミニスと果し合いをし、彼の血をサラザール・スリザリンの遺物に捧げて妹の病を解いた。しかし、その後の彼の行方は知るものはいない」とかですね。

ですので、ご指摘の部分は僕にとっては「ふつう」なのであえて評価することはしませんでした。ですが、092さんのコメントを受けて、マス向けの作品として「振り返りイベ」が採り入れられたのはたしかに評価できるかもな?と思いなおしましたね。だからこそなおさら上記のような結末の分岐を作ってほしかったなという気持ちです。

まあ、総じていろいろ惜しい作品だし、意欲的な作品だったとおもいます。

コメントありがというございました。今後ともよろしくお願いします!

Diablo4の記事からこのサイトとホグワーツレガシーの記事を見つけ、内容の面白さに一気に読んでしまいました。

私もホグワーツレガシーの発売を楽しみにしていた世界中のプレイヤーの1人で、実際にプレイしてみても、昨今のオープンワールドゲームで機能していたシステムを方々から採用し、うまくハリーポッターの世界観に落とし込んでいて感心しました。

エンディングまでのゲーム体験は素晴らしいものでしたが、何か胸にモヤモヤした感情があるのも事実。そんな自分の分析が届かなかったところが、この記事によってやっと飲み込めたような気がします。特に、「意外性のない硬直した物語」の章は学びの多い部分でした。

このゲームの「プレイヤーの行動に対するNPCの反応」について、もっと評価されてほしいと私は思います。

例えば敵NPCなら、こちらが選んだ攻撃方法に対して反応を見せるセリフが用意されていました。かみかみ白菜を使えば「俺は野菜が嫌いなんだ」と毒づいたり、クエストの進行度によっては「君がヒッポグリフを盗んだホグワーツ生か」的なセリフもありました。

ウィーズリー先生とこれまでの活動を振り返るイベントでは、先生にユニコーンの捕獲を褒められました。ユニコーンの捕獲はクエストラインにあるものではなく、ゲーム側からの誘導もありません。完全に私自身の自主的な活動でした。確かにこれらの反応は小さなものです。物語の分岐を変えてしまうような大きな変化ではありません。しかし、プレイヤーの細かな選択に対してゲーム側が発見し反応を示すこと、これは宝箱のような即物的な報酬に代わる、新たな形の報酬でした。これからのゲームにも積極的に導入してほしいアイデアです。

思わず長文になってしまいました。

ゲームに限らず羊谷さんの分析に興味が湧きましたので、他の記事も読んでみようと思います。

これからも羊谷さんの記事を楽しみにしております。