『ラスアス2』への批判は正当か?

結論からいうと僕はダメだった。

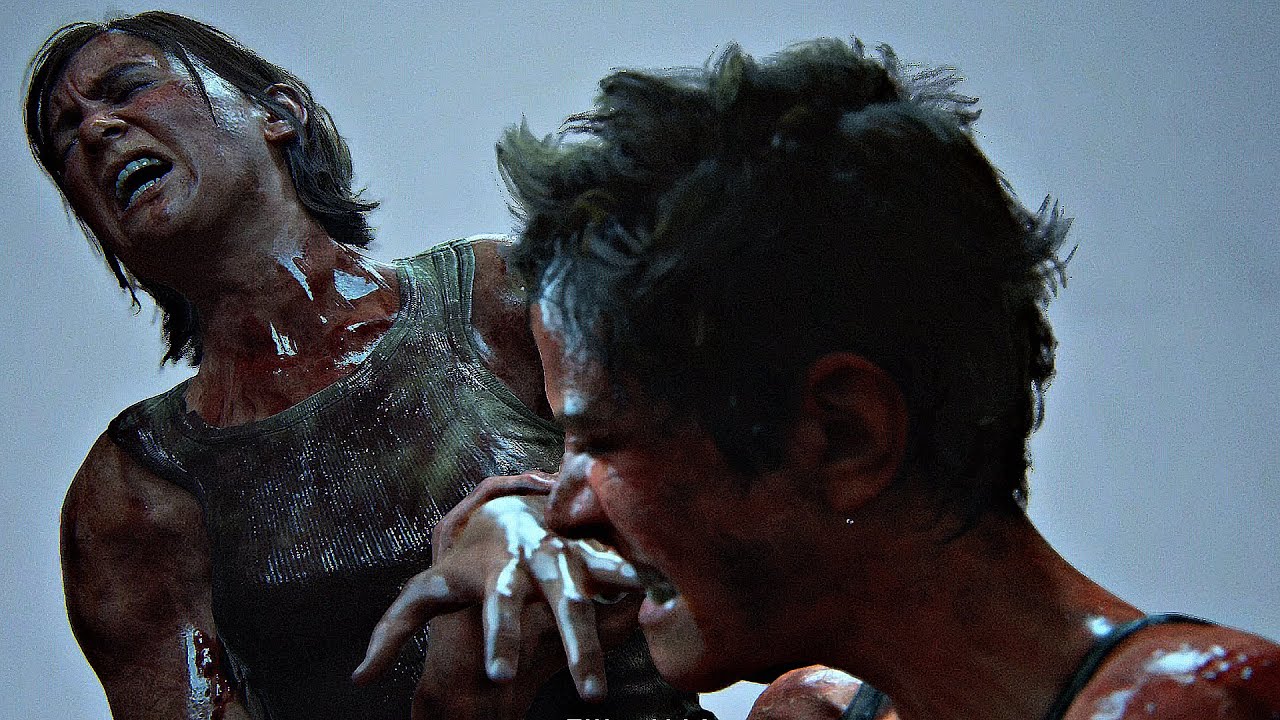

奴隷生活の上に脱走罪で拷問され、消耗し、丸腰で、戦意さえも失っている痩身の宿敵アビーに彼女の大事な子どもの命を人質にとって戦いを無理強いし、何度も何度もナイフを振りまわしてその身を切り刻む――。

QTEのコマンド入力を求められる度に戦闘を放棄する別の選択肢を探ってみたが成果はなく、決闘というより虐待をゲーム内で強制されている事実に僕は愕然とし、コントローラーを思わず床に投げ付けたくなった。

これは、エリーが自身の記憶の衝迫に暴力的行動を強いられている苦悩の隠喩なのか?(僕自身はそれをテーマにした掌編小説を以前書いている)

それとも、本作唯一の自由度といえるサバイバル要素が通常の難易度では物資と銃弾の過剰ドロップにより「ぬるゲー化」し、敵地での潜入行動が主でありながら事実上のやりたい放題になっている安直なコンバットの戯画だろうか?

なんにせよ、製作責任者のニール・ドラックマンらが企図したであろうプレイする映画体験の失敗が浮き彫りになった瞬間だった。

今年6月半ばの発売から今もなお激しい賛否両論の渦を巻き起こしている『The Last of Us Part 2』(以下、『ラスアス2』と部分的に略記)はきわめて評価が難しい作品だ。

過去のAAA級作品には観られないほどひじょうに良く出来た部分もあれば、そうではない部分も、また、批判すべき部分も併存しているため、全体としてどの程度良いか悪いかの判断には個人差が大きく出る――とはいえ、前作の主人公がプロローグで惨殺されたぐらいで駄作だなんだと叩いたり、写実的なグラフィックに適当な作品解釈をベタ塗りして傑作だなんだと褒めそやすのはあまりにお粗末だけども。

また、本作の最も誉れ高い部分であろうカットシーンの表現力は映像表現の何たるかを多少は知っていないと評価できないだろうし、リニアな物語展開や強制的なキャラクター変更などのデザイン面はCRPGに慣れているハードコアなゲームファンであればあるほどストレスを感じるだろう。

あえていえば、本作をどう評価するかは批評者の教養の広さと視点の総合性を結果的に問うているのだ。

本記事では『ラスアス2』を絶賛と酷評の両極端に振り切らせず、過剰解釈によるオタク臭い祀りあげも避け、毎度のことながらいくつかの要素に腑分けして適切な質の評価を試みる。

まず、『The Last of Us Part 2』のカットシーンの表現力の高さは何よりもまず注目に値する。

普通、デジタルゲームの映像表現というとキャラクターの可愛さやオブジェクトの緻密な作り込みが世間では頻りに挙げられるが、本作ではその種の派手さはないどころか前者にいたっては意図的に避けられており、今春発売の稚拙な映像表現と僕は評した『ファイナルファンタジー7 リメイク』とは真逆の意味で鑑賞者に教養を要求する。

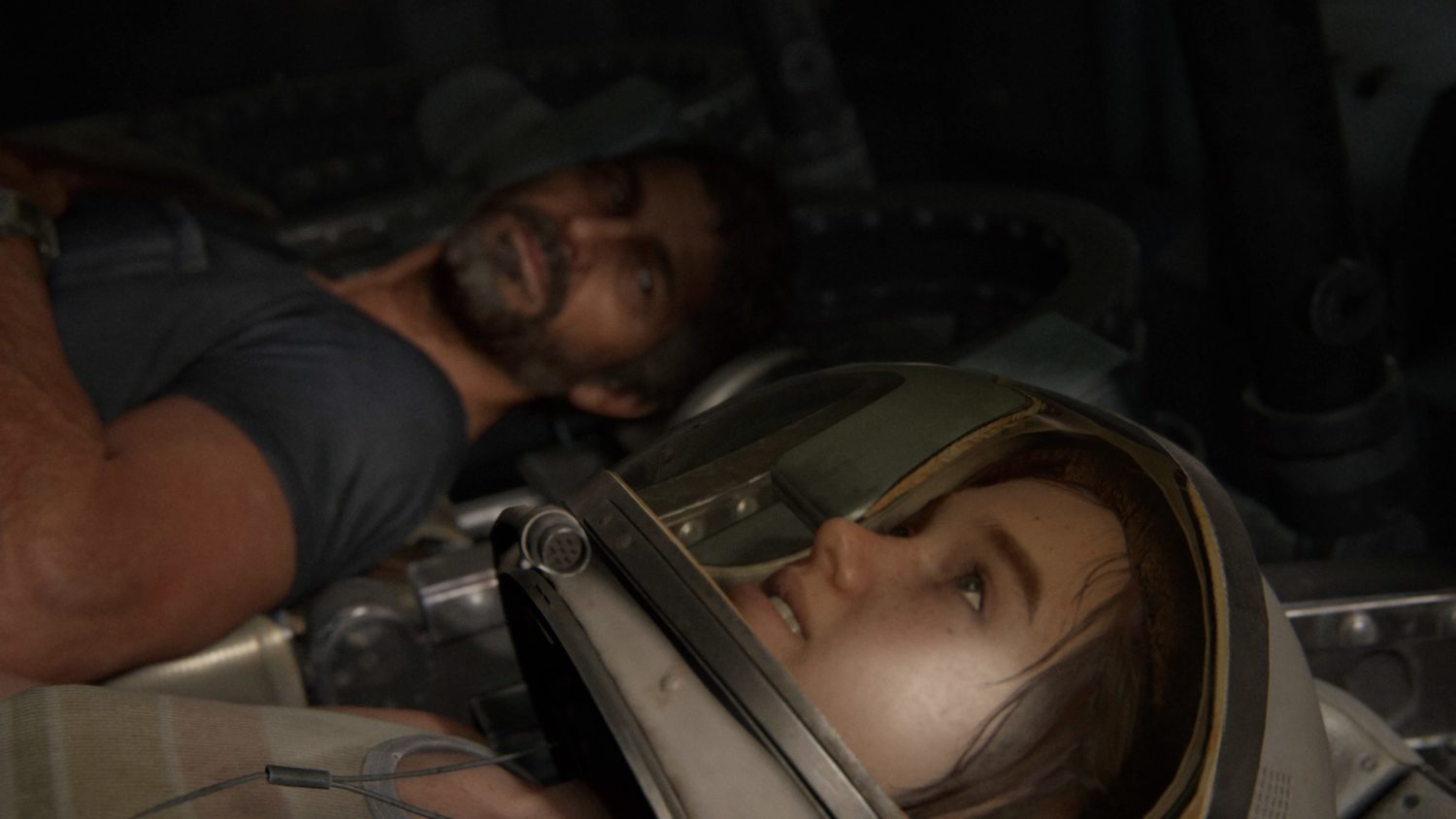

たとえば、前作の主人公ジョエル・ミラーが弟のトミーに今作の物語の焦点となる前作の秘密を打ち明ける冒頭の場面。

話の核心部分ではジョエルのギターを拭く手の動きが苛立たしげなものに変わることにどれくらいのひとが初見で気付いただろうか。

なにより、そうした些細な演技が瞬間的にアップで映したカットの挿入などにより大袈裟に強調されず、細部を細部として作り込むことで画面全体に意味を充満させていることが称賛に値する――換言すれば安易な説明的描写を避けることで画面全体への注視=鑑賞を促し、映像表現の情報量を結果的に高めているのだ。

特に、本作におけるジョエルの出番はきわめて限られているが、主人公エリーの贖罪の旅の中心にジョエルとの関係性があるため、ひとくちでは表しえない擬似的な親子関係を鑑賞者の胸に刻むためにかなり高いレベルでその抑制的な演技と沈黙の「間」が作り込まれていることには眼を瞠る。

エンディングの回想シーンで涙声を必死に呑み込もうとするジョエルの姿など、親子関係に苦しんだ経験のあるひとならきっと熱いものが眼に込みあげるはずだ。

また、ジョエルに対して心の距離をとりがちなエリーの心情はその英語のニュアンスから想像しないとうまく読みとれないほど台詞回しが良く練られていることも指摘しておきたい――冒頭に続くふたりの掛け合いの場面は両者の距離感とそれに対する態度の違いを見事に描いている屈指の名シーンだ。

近年、有名な役者がAAA級タイトルでその容姿のまま主要な役を演じることが多い。

日本国内では中井貴一や堤真一を起用した『龍が如く7』、世界的にはノーマン・リーダスやマッツ・ミケルセンを起用した『DEATH STRANDING』が有名だが、正直なところ、役者の演技力の問題は抜きにしても実際には客寄せパンダとしての広告効果と役者自身の雰囲気の利用程度の価値しかもたせられていないのが今のデジタルゲームの映像表現だ。

が、『ラスアス2』の演出力も含めた映像表現は優れた映画作品と比較してもきわめて高いレベルにあり、デジタルゲーム史のひとつの金字塔になるだろう。

ちなみに、リリース直後は「Torture Porn 拷問ポルノ」と揶揄された本作だが、プレイヤー自身の死亡シーンなども含めて意図的に照明を落としたり決定的な瞬間を紙一重で外したりして表現を間接化しているのでいたずらにショック効果や扇情性を狙ったものではない。

この程度の表現を「Torture Porn」と呼ぶのはサム・ペキンパーの『ワイルド・バンチ』やクエンティン・タランティーノの『キル・ビル』といった美しい名作と、低俗表現の粋をさらに煮詰めたようなサム・ライミの『死霊のはらわた』の醜悪さをごっちゃにするような見識の浅いものだ。

では、『The Last of Us Part 2』のプレイ中の映像表現はというと、世間的にイメージされる「自然」の美しさへの固執故に独創性が高いとはいえないものの、一般的なAAA級タイトルとしては相応に高い水準にあるはずだ。

だが、本作の映像表現として注目すべきはむしろレベルデザインだろう。

というのも、以前『ラスアス2』のオープニング実況配信で話したことだが、原則的にフリーローム=自由な探索行動のできない1本道のマップ構造ではあるが、プレイヤーがあたかも自由に道を掻き分けている感覚をもてるようにちょっとした移動でも複数のルート選択がとれるように綿密に作られているからだ。

プレイ画面にクエストマーカーがポップアップせず、UIの無駄を限りなく排除しているのもこのプレイする映画体験の質を向上させるためだろう。

そのこだわりと技術の粋が遺憾なく発揮されているのがプロローグでエリーが吹雪に遭遇して道に迷う場面であり、アビーが同じ雪山を大量の感染者の大群に追われて逃げ惑いながら建物に追い詰められる場面だ。

いずれも自由な移動を許容しながらも吹雪や感染者の群れの配置でプレイヤーを自分の意志でさ迷わせながら目標地点に誘導するのに成功している。

本作と同じリニアなストーリー進行の『ファイナルファンタジー7 リメイク』が部分的にセミオープンワールドシステムを採用しながらも、大部分の移動が1本道をただ直線的にひた走ることだったことを踏まえると『ラスアス2』がいかにプレイ体験の質に注力したかがよくわかるだろう。

たしかにだれの眼にもそう見えるように緻密で美しいのは『FF7R』だが、『ラスアス2』を開発した Naughty Dog はプレイヤーの行動とその体験のデザインまで含めて没入感の高い映像表現を徹底的に作り込んでいるのだ。

その意味で、本作は、特にストーリードリブンなデジタルゲームの映像表現の質と意味を1段も2段も引き上げたに違いない。

また、レベルデザインといえば、本作の立体的なマップ構造が多彩な攻略を可能にするコンバットの土台にもなっていることを指摘しておきたい。

とはいえ、その卓抜なレベルデザインをコンバット周りのシステムがうまく活かしえているかには大きな疑問が残るのも正直な感想だ。

『The Last of Us Part 2』は探索要素が乏しいため、前述の映像表現のプレイ体験を無視すれば、ちいさなエリア毎に配置・徘徊する敵NPCを皆殺しにするか素通りするかして物資を適宜回収し、リニアなストーリーを進行させるきわめて単調なゲームだ。

当然、それを退屈と感じるかどうかはコンバットと物語の面白さに依存する。

まず、本作のコンバットはステルスとキルを反復横飛びする敵地潜入型のゲリラ戦だ。

少なくとも、前述のレベルデザインと弾薬やクラフト素材のやや厳しめの所持数制限からもステル行動にインセンティブを付けていることは間違いない。

本作の特徴であり、最も物議を醸したのが中盤での操作キャラクターの強制的な変更だが、コンバットの面で観ると前半戦のエリーはクラフト可能な消費武器の多さからよりステルスに特化し、後半戦のアビーは入手可能な銃器と遭遇する敵の性質からより非ステルスの戦闘向けという違いがある――だからといって生え抜きの民間兵に相当するアビーがステルスキルを可能にするナイフを持たずに外に出るのは大いに疑問が残るが。

だが、実際のプレイ感覚としては両者にあまり違いを感じず、その単調さにウンザリしてしまったのが正直なところ。

というのも、僕がプレイした難易度サバイバルではアイテムドロップがかなり渋いため、エリーもアビーも等しくステルスプレイを強いられ、反対に(戦闘がダルくなったので)途中でノーマルに戻すと笑ってしまうぐらい弾薬と物資が余ってしまい、エリーですら雑な正面突破の皆殺しプレイでも何の支障もなくクリアできてしまったからだ。

デジタルゲームはほかのメディアと違い常に課題への挑戦と成功によって物語を進めるため、映画や小説などよりもずっと主人公に愛着を抱きやすいフォーマットだ。

そのため、『ラスアス2』がエリーからその復讐相手のアビーに主人公を変更するのは控えめにいえば挑戦的で、世の大多数のプレイヤーにはかなり無理を強いるデザインだったことは想像に難くない――実際、ディレクターのニール・ドラックマンだけでなく、アビー役の声優ローラ・ベイリーにすら多数の脅迫と殺害予告が届いていることが後に明かされた。

もちろん、批判を越えた言葉の暴力は論外だが、プレイ感覚としてエリーから別の敵対的な陣営の人間へ操作キャラクターが変わることにプレイングの愉しさや面白さがなければ、プレイヤーが「意志に反して操作させられている」被強制の感覚を作品と開発に抱くのは当然だ。

もっとも、正義と復讐の暴力性をテーマのひとつにした作品のコンバットがプレイしていて愉しいことは筋が通っているのかという根本的な批判はリリース当初からあるにはあるが。

ちなみに、本作にはアイテム消費でスキルツリーを開放していく成長要素はあるものの、ビルドと呼ぶほどの複雑さはないのであくまでステルスアクションに愉しさを見出す(しかない)作品なことは付言しておきたい。

『The Last of Us Part 2』で最も物議を醸し、多くのレビューが紙幅を割いてきたのはその物語=ストーリーだが、僕の批評記事ではあえてふれてこなかった。

というのも、何の分野にでもいえるが、批評やレビューと称してストーリーにばかり言及して良しとするのは控えめにいってもシナリオ評に過ぎず、その表現媒体として、すなわち、映画として、文芸として、デジタルゲームとしてどうかという視点がない文章は3流仕事といわざるをえないからだ。

せめて、作品が何を語ったかではなく、どう語ったかというプロットの視点程度はもったらどうだろうか?

ストーリー偏重の感想文は筋を追うだけで文字数を稼げ、読者の共感なり反発なりを呼びやすいので書く気持ちも掲載する気持ちもよくわかるのだけども。

さて、『ラスアス2』の物語面でリリース当初からよく採りあげられるのが暴力シーンの多さだが、僕自身は問題を感じることはなかった。

繰り返しになるが、本作の暴力描写はB級映画的なグロテスクさへの耽溺とは一線も二線も画すもので、僕の記憶では最初のエリー編の終盤ほどでこの旅がたんなる復讐ではなくより精神的な問題を孕んだ贖罪の旅とわかるため、暴力シーンが全くの無駄とは思えなかった――要するにストレス耐性の低いひと向けの作品ではかっただけだ。

また、主人公の強制的な交代も物語としては批判するほどでもないだろう。

シリーズを通してのファン感情もわからなくはないが、ジョエル&エリー側とは正反対の陣営から彼ら彼女らの行動と事実を追いかけるという明白な狙いをもった開発のナラティブは成功していたし、エリーと同様に復讐にとり憑かれていたアビーが敵対組織の子どもらに命を助けられ、物の見方が変わっていき、WLFとセラファイトの激しい戦場を両陣営に狙われながらうまくすり抜けていくクライマックスは見事といって良い出来だ。

とはいえ、物語の公平さに着目した本作『パート2』が、セラファイトに対しては絵に描いたようなポストアポカリプスもののカルト組織としてしか表現していないのは片手落ちの感も否めないが――そもそもエリーとセラファイトを敵対させる必要はあったのだろうか?

むしろ、操作キャラクターの変更自体が悪いのではなく、前述のコンバットの問題などからアビーを操作することに物語への共感以外で彼女をプレイするポジティブな動機付けがなかったことの方が重大だろう。

ひとことでいえばその被強制性の感覚こそが問題なのだ。

同様のことは本作最大の難点、つまり、プレイヤーに物語上の選択が委ねられず、すべての重要な場面である特定の行動を強いられることにもいえる。

結論としては2020年のゲーム作品にしてはやや異常に映るほど愉しみ方が貧しく押し付けがましいゲームデザインなのだ。

2019年で最も過小評価されたAAA級作品に『Metro: Exodus』がある。

『ラスアス2』と同様のストーリードリブンのシリーズ最新作であり初のセミオープンワールドシステムを採用したことで知られるが、比較対象として僕がこの作品を挙げるのはマップ毎のプレイヤーの倫理的な行動次第で特定の仲間の離脱や残留が決まり、その数に応じてより良いエンディングを迎えられるかそうでないかが決まるという物語の分岐を備えていたからだ。

僕は『ラスアス2』をプレイする度にこの作品のバランス感覚を想わざるをえなかった。

たしかに、物語の分岐の数とカットシーンの制作コストはトレードオフの関係にあるけども、非殺傷系のステルス行動に物語上のインセンティブがあり、重要な場面での敵の殺害をプレイヤーに委ね、その選択に物語上の意味と責任があればどれだけ良かったかと。

この気持ちは冒頭で述べたようにエリーが戦意のないアビーをナイフで「いたぶる」最後の戦闘で抑え難い水準にまで達し、爆発した。

思うに、開発の Naughty Dog がここまで押し付けがましい作品にしたのは『ラスアス2』をプレイする映画と定義していたからだと僕は推察する。

たしかに、映画やドラマであれば視点の切り替えが問題視されることはなく、鑑賞者に物語の分岐に関わる選択が委ねられている作品など『ブラックミラー:バンダースナッチ』のようなほんの少数の例外を除けば皆無にひとしい――が、残念ながら『ラスアス2』はデジタルゲームというフォーマットを選んでいる以上はゲーム作品でしかなく、この作品を中心的に評価するのはゲームコミュニティの人間たちだ。

そのため、前述のようにプレイする映画体験として部分的には成功していても、ゲームでありながら映画と定義する制作上の屈折がその非強制性の感覚とは別にさまざまな欠陥を本作に持ちこんでいる。

たとえば、リリース当初から本作はポリティカルコレクトネスに過剰配慮したリベラル作品だとオルタナ右翼の政治的主張に共感的なプレイヤーから非難を浴びてきた。

僕自身はデジタルゲームに限らず作品世界の人物設定などにより多様性を拡げることには賛同的な立場なので、彼らの意見など歯牙にもかけず、むしろ、ゲーム産業に蔓延するルッキズムに依拠した女性の表象との決別に賛辞を贈りたいほどであったが、最後までプレイしてみて彼らのオルタナ右翼的な非難にも一理はあると見方をあらためた。

というのも、開発はあれもこれもと矢継ぎ早にリベラルな価値観に基づく設定を繰り出すが、本作が映画ではなくゲームであり、ましてやプレイヤーが物語を探索する造りですらないため、それらが話の筋や細部として突き詰められずただ人物設定として盛り込んだだけに映り、やや食傷気味になってしまったからだ。

本作が映画やドラマであるならば、あるいはナラティブを重視したADV寄りのゲームデザインであればもちろん話は違っただろう。

結局、本作『The Last of Us Part 2』はプレイする映画体験という試みに映画としては成功し、ゲームとしては失敗したという分裂的な評価に落ち着く。

今日の映像作品として演技性を活かした古典回帰的な映像表現として本作は高く評価されるべきであり、デジタルゲーム史の外でこそその価値は認められてしかるべきだが、同時に、今日のゲーム作品としてはあまりに押し付けがましく、プレイングの愉しみ方の多様性を著しく欠いていると厳しく批判せざるをえない――その分裂がいわば症状のように本作の物語への激しい非難として現れたのだ。

『The Last of Us Part 2』は歴史にその名を残すだろう。

ただしそれは、ゲーム史ではなく、デジタルゲームと映画が融合するいまだ書かれざる新しい歴史においての話ではあるが。