傑作と駄作のはざまで

公平な評価がむずかしい理由

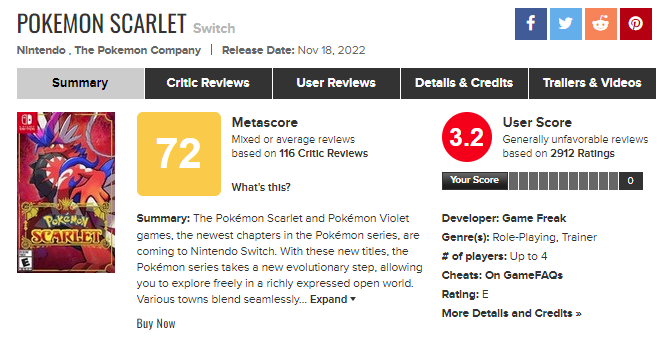

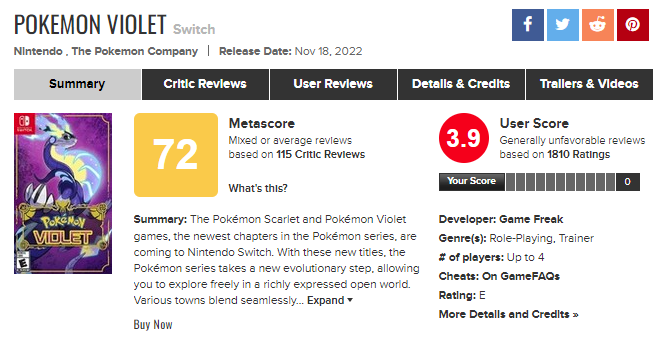

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』は、世界的人気シリーズの待望の最新作として名誉ある門出は残念ながら迎えられなかった。

Metacritic でのユーザースコアの低さからは前作『ソード・シールド』や『Pokémon LEGENDS アルセウス』で築いた期待を大きく裏切ったことが見てとれる。もちろんその原因は未修正のバグの多さや描画処理の遅さ、フレームレートの急激な低下などでプレイ体験の快適さを実現できなかったせいだ。その結果、リリースから約2週間後には任天堂と株式会社ポケモンが異例の謝罪文を発表したのはよく知られるとおり。

『ポケモンSV』は公平な評価がだれにでも難しい作品だ。

その理由のひとつは、プレイ体験の快適さをどこまで評価し、不快さをどこまで許容するかという個々人のゲーム観(というよりは人生における趣味の位置付け)に左右されるからだ。以前書いたように趣味は息抜きであり堕落の場でしかない。高負荷を呑みこめるのは一部のもの好きだけで、だいたいは中身よりもいかに没入できるかを重視しがちだ。

もうひとつは、「ポケモン」という歴史あるゲームシステムがあまりに身近なせいでその姿が見えづらくなっていることだ。そのため、ポケモンがあまり好きではないひとは新要素のオープンワールドやテラスタルを全体から切り離して論じ、ポケモンが好きなひとはそもそもなぜポケモンというゲームが面白いかを說明しづらく、両者のあいだで議論が成立しづらい。あるいはそもそも必要とされていない。

本作の評価は日本と英語圏とで大きな差がある。

とはいえ、リリース当初から英語圏と同様にパフォーマンスやUIへの不満の声が多かったのもたしかで、ネモのミームがあれほど話題にならなければ日本国内でも賛否はもっと分かれていたはずだ(そういえば、ゲームキャストの中のひとが、日本市場のレビューが辛いせいで海外のゲーム開発がローカライズを渋っている說を解説する件はどうなったのだろう)

僕自身の約150時間前後のプレイ体験では、処理落ちや進行不能バグといった致命的なものには遭遇しなかった。プレイが快適なのにこしたことはないが、快適さが「神ゲー」を保証するわけでもない。プレイ体験の不快さはメジャータイトルとしては手痛いが、作品自体はプレイアブルで、マイナス要素として許容できる範囲内という見方を僕はとる。

おもうに、ゲームタイトルとしてのポケモンは周辺のライセンスビジネスと連携した販売・広告スケジュールに組み込まれており、AAA級タイトルにありがちな半年から1年程のリリース延期ができない事情にあったと推測される。だから許されるわけでもないが、ポケモンというIPの特殊さを無視してゲームフリークの開発力を素朴に批判するのもやや筋違いだろう。

この批評記事は、ポケットモンスターというゲームデザインの分析からはじめる。

400匹前後のポケモンからお気に入りのものを捕獲し、育成し、パーティーを組み、戦わせるほかに類をみない仕組みがなぜ面白いか。これをあきらかにすることではじめて『ポケモンSV』の仕様変更やテラスタルの意義、批判されがちなオープンワールドの問題などを構造からより適切に理解して作品評価に繋げられるだろう。

『ポケモンSV』はそれぐらいの遠回りを要するほど複雑な構造をしている。かんたんに語れる作品ではけっしてない。

ポケモンシステムの面白さ

ポケットモンスターというゲームは、数百種類を越える特定の地方のポケモンから好きな個体を捕獲し、育成し、組織し、戦闘させることを基本システムとしている。外伝的な位置付けの『アルセウス』でも通底するこの骨子は何度強調してもあまりある。

問題はそれがなぜ面白いかだ。

ポケモンバトルの基本は、効果ばつぐんの技で相手を攻撃し、いまひとつの技で相手の攻撃を受け切ることだ。タイプ相性によるダメージ倍率の変化はとても大きく、その組み合わせでポケモンの強さの何割かは決まるといっても過言ではない。たとえば、みず&でんきのウォッシュロトムは特性「ふゆう」の効果もあって2倍弱点がくさのみという恵まれたタイプ相性をもつ。種族値が特別高いわけでも技幅が広いわけでもないのにどの対戦環境でも愛されてきたのはほぼ全てのダメージタイプを等倍以下で抑えられる汎用性の高さにあるだろう。

ポケモンバトルをタイプ相性が支配するということは、強力なポケモンはいても最強のポケモンはいないということだ。ポケモンの型ごとに明確な役割があり、その強みと弱みに限界付けられている。

ポケモンにストラテジー(戦略)の面白さが生まれるのはこの特徴を意識してパーティーを組むときだ。つまり、かぎられた枠をどのように埋めればそれぞれの強みを活かし、あらゆるタイプとの対面をより有利なものにできるか。もちろんその取捨選択は旅の途中で捕まえられるポケモンに制約があるからこそ一層面白くなる。

たとえば、最近「人生縛り」という蘇生なし&同種類の使用なしという特殊なルールで『ポケモンSV』をはじめたある人気配信者の実況を楽しんでいるが、彼は最序盤のモブトレーナーに6体中5体を葬られるという驚異の撮れ高を記録した。その大惨事の原因はあきらかだ。パーティーが御三家ポケモンのホゲータ(ほのお)ありきの構成で、相性補完のいいポケモンがおらず、ほのおに強いコダック(みず)とドロバンコ(じめん)への回答がなかったのだ。ポケモンシリーズは『エルデンリング』のように難易度を縛りで調整する手段が多いが、それらを制限した素のゲームシステムは相応にシビアでやりごたえがある。本編クリア後の PvP が人気なのもゆえなきことではない。

もちろん、慣れたプレイヤーなら意図的に進化させていない弱いポケモンを軸にしたり、イーブイの進化系だけで構成したブイズ統一や特定のタイプ統一のようなより好みやコンセプトを重視したパーティーでも攻略できるだろう。

その数値上の強さを手放したロールプレイを可能にしているのは、ポケモンの役割を明確にした育成と実際のプレイングというタクティカルな選択の数々であることはいうまでもない。

ロールプレイングゲームという場合、だいたいは「ファイナルファンタジー」シリーズが道を付けた育成要素のある物語主導のシネマティックな作品がただ漠然とそう呼ばれることが多い。しかし、その言葉の意味とTRPGの歴史との繋がりを考慮するとこの使い方は誤りであり悪しき習慣といわざるをえない。というのも、ロールプレイングには、コンセプトの明確化、その遂行と洗練、そして、ゲーム内の課題の解決といくつかの要素があるからだ。

ロールプレイングの面白さとは現実の日常生活ではもとめられないこの想像力と試行錯誤にある。

あたりまえだが、仕事や家事や学業で要求されるのはすでにあるタスクをほどほどの精度とほどほどの早さでリスクを負って完遂することだ。頭脳労働で付加価値を生むような働きはかならずしも正当に評価されるとはかぎらず、ゼロからはじめる仕事の機会にいつでも恵まれるわけじゃない。

そう考えると、現実社会とはことなる魅力的な世界観でプレイヤーキャラクターのロール(ビルド)をいちから考え、育成し、場合によってはチームを組織し、結果と報酬があきらかな課題(クエスト)に挑み、戦術レベルでも試行錯誤するロールプレイングがなぜ楽しいかわかるだろう。

一方、物語主導のシネマティックなゲームは育成要素があるといえどもロールプレイングのいくつかの部分を簡略化している。たとえば、プレイヤーキャラクターがプリメイドだったり、仲間も含めビルドの違いがあまり出ないほど戦術的な要素が少なかったり、プレイヤーの選択が物語におよそ影響らしい影響をあたえなかったりだ。シネマティックなゲームではプレイヤーがいちからコンセプトを考える必要はなく、経験値とスキルツリーシステムはあってもビルドで型の違いが生まれず、物語上の選択にあたまを悩ませる意味もない。

以前批評を書いた『The Last of Us Part Ⅱ』は擬似RPG要素をもったシネマティックなゲームの到達点であり終着点だろう。自由な探索、自由なビルド、自由な戦術が一見出来そうだが、その選択とプレイングに意味はなく、操作キャラクター同士で苛めあう結末も避けられない。

さて、ロールプレイングの骨子を確認したところで『ポケモンSV』に立ち返ろう。

たしかにこちらでもプレイヤーの選択が物語として意味をもたず、プレイヤーキャラクターにできることはかなり限られている。しかし、すでに述べたように数百種類を越えるポケモンから好きな個体を捕獲し、育成し、組織し、戦闘させる基本システムにストラテジーとロールプレイングの面白さがある。

さらに、ポケモンのレベルや戦闘中の使用アイテムに差がある NPC との非対称戦ではなく、フラットな対戦条件でおこなう対人戦ではそのタクティクス(戦術)の面白さがきわだってもいる。

今作でまず問うべきはこの基本システムにどのようなアプローチをしてその良さを活かせたかだ。

孵化厳選はなぜ消えたのか

本作での仕様変更の特徴はなんといっても孵化厳選が要らなくなり、旅と育成と対人戦がシームレスに繋がったことだ。

一般的に、ポケモンのステータスには性格・種族値・個体値・努力値が関係し、種族値はポケモンの種族毎に固定なためそれ以外の3つの要素をプレイヤーが調整する。しかし、従来まではいわゆる孵化厳選という作業を要し、旅の攻略でポケモンを育てるのは現実的ではなかった。育成環境を整え、牧場前の「廃人ロード」でぐるぐる回り続けるよりも経験値を稼いでレベル差で殴る方がはやいからだ。

正直、僕はポケモンのポテンシャルをより良く発揮した作品が世に送られてきたとは考えていない。ひとくちにいえば、通常のキャンペーンがあまりに簡単すぎる一方、クリア後の対人戦用のポケモン育成があまりに煩雑なせいで、他の追随をゆるさない膨大なキャラクター資産と育成システムの面白さが適切な層に届いていない、もったいないと感じてきた。人気を博した『ソード・シールド』も途中でだれてしまい、殿堂入りまでもっていくのに苦労したぐらいだ。

僕が『ポケモンSV』を高く評価するのはまず、この育成難易度が見直され、クリア後の対人戦を楽しむ「ガチ勢」向けの育成が旅の途中でもできるようになったことだ。

本作の育成システムの変更は突き詰めると孵化厳選が要らなくなったことに尽きる。孵化厳選が必要ないとは、高個体値のメタモンを入手し、対戦環境で有用な性格のケーシィ(特性「シンクロ」もちならなんでもいい)を揃え、何度も何度もタマゴを産ませては割り続けることで育てたいポケモンに理想の性格と個体値とタマゴ技を少しずつ遺伝させる、このまったく無味乾燥なプロセスが省かれたことを意味する。その結果、旅の攻略をしながらでも、知識とお金があれば好きなポケモンを「ほぼ」理想個体にして旅を続けられるようになった。どれほどのユーザーが旅の途中から育成に手を染めたかはわからないが、愛着をもったかわいいポケモンと最高の状態で旅ができるのは純粋に気持ちが良いものだ。

具体的にはまず、6個目のジムバッジを獲得するとポケモンの性格補正を変更するミントが店売りされるようになった。

『ソード・シールド』ではじめて導入されたときは画期的ではあるものの、クリア後のやりこみ要素であるバトルタワーの景品だったため(のちにDLCでも入手できるようになった)、あくまで特別なポケモンの捕獲時の厳選と育成を助けるにすぎなかった。しかし、今作では終盤にはいる頃には入手できるため、御三家やレイドバトルで闘わせるポケモンなどにすぐ使ったひとも少なくないだろう。

次に、ポケモンの個体値を最高にするぎんのおうかんも同じタイミングで店頭に並ぶようになり、レベル100に到達したポケモンのみという使用制限がレベル50へと大幅に引き下げられた。

ぎんのおうかんとそれを消費するものすごいとっくんという個体値改善システムが導入されたのは『サン・ムーン』からだ。僕自身は大人になってはじめたポケモンが『サン・ムーン』なので、この貴重なアイテムの入手難度の高さと使用条件の厳しさに辟易したことをよく覚えている。これもミントと同様に孵化厳選ができない準伝説ポケモンなどに使用し、個体値を上げ、捕獲時の厳選と育成を緩和するためのものだったが、今作の仕様変更でストーリー終盤からでも気軽に使えるようになった。

そして最後に今作から導入されたものまねハーブでタマゴわざを直接横遺伝させられるようになった。

従来ではレベルやわざマシンで覚えないタマゴわざはあたらしいタマゴに遺伝させていたが、今作では成長したポケモンに直接遺伝させられるようになった。今作の新ポケモンでいちばん気に入っているハラバリーにパラボラチャージをものの数分で覚えさせられたのには正直感動した。ちなみに、ものまねハーブはカラフシティで店売りしているので知識があれば物語中盤から横遺伝ができる。

このように、ポケモン育成の孵化厳選に関わる要素、すなわち性格と個体値とタマゴわざが物語終盤では直接調整できるようになった。繰り返しになるがこの変更はたんに育成難易度が下がっただけでなく、孵化厳選が要らなくなることで旅のポケモンをそのまま「ほぼ」理想個体にし、キャンペーンを攻略して、なんならランク戦にまで連れていけるようになったことに意味がある。

つまり、『ポケモンSV』ではこれまで分断されていた旅と育成と対人戦がシームレスに繋がり、旅を共にする愛着がわいたポケモンを「ほぼ」理想個体に育てる楽しみがシリーズで初めて味わえるようになったのだ。

もっとも、だからこそというべきか、わざマシンと経験値稼ぎだけではないポケモン育成のチュートリアルが旅の途中であると良いように感じられたのも事実である。

テラスタルがもたらしたもの

ポケモン育成の話をするからには今作の目玉であるテラスタルにもふれよう。僕の結論からいうと、テラスタルは個々のポケモンの型を広げ、あまり陽の目を浴びないマイナーポケモンの火力も底上げする優れたシステムだ。『サン・ムーン』のZワザのような子供騙し感がなく、見栄えが良いのもポイントが高い。

テラスタルとは『ポケモンSV』の新システムで、戦闘中に1度だけ場に出ているポケモンをテラスタルポケモンに変化させ、種族固有のタイプから任意のテラスタイプに変える。旅の攻略ではポケモンセンターでそのエネルギーをチャージする必要があるため、基本的にはここぞという場面での使用が想定されたものだ。

テラスタルを戦術として考えた場合、その役割は主に3つある。

ひとつは、元の固有タイプから相性補完の良いテラスタイプに変え、本来なら2倍、4倍弱点を突かれるわざでも等倍以下に抑えることだ。特に、半減以下にできるタイプが多いはがねや、じめんのみが2倍弱点のでんきは使いやすく、ジムリーダーのナンジャモは特性「ふゆう(じめんタイプ無効)」のムウマージをでんきテラスタルして実質弱点なしにする戦術を仕掛けてくる。

もうひとつは、強力なサブウエポンとおなじタイプにテラスタルすることで威力1.5倍のタイプ一致補正をかけることだ。有名なのはなんといっても発動条件がない威力80の先制攻撃技であるしんそく(ノーマル)もちのポケモンをノーマルテラスタルして火力を高める戦術だ。対人戦のシングルバトルではカイリュー(ドラゴン・ひこう)が、ダブルバトルではウインディ(ほのお)が定番だろうか。

また、今作ではどのポケモンにもテラバーストというわざを覚えさせられ、物理と特殊のより高い数値を参照してテラスタイプとおなじタイプの攻撃技を威力80で撃つことができる。対人戦のメタが読めていれば、自分のポケモンが呼びやすい仮想敵の弱点を突けるテラスタイプとテラバーストを仕込むことで不利対面を一気に覆せるだろう。

最後に、元の固有タイプとおなじテラスタイプになることでタイプ一致の威力補正を2倍にできる。個人的には、ランクマッチではじめて対面したみずテラスタルのフローゼル(みず)に3タテされたのが印象深い。また、シリーズ定番の最序盤に登場するむしタイプのエクスレッグ(むし・あく)は、夢特性「いろめがね(半減以下のわざのダメージを2倍にする)」にくわえ、ふたつの先制攻撃技のどちらかのタイプにテラスタルすることで貧弱な種族値を越えた活躍が期待できるめずらしいポケモンだ。

このように、テラスタルはポケモンの型をふやし、わざのタイプ一致補正を上げることで火力不足のポケモンにも活躍の場を与えた。対人戦の戦術的観点ではさらに、いつ、だれに、どのタイミングでテラスタルを切るかという読み合いが生まれ、環境理解と駆け引きに複雑さをもたらしたことも無視できない。

では、旅の攻略ではどうだろう?

僕がテラスタルの面白さに気付いたのはどくテラスタルのヌメイルを捕まえてからだ。

種族固有のタイプとテラスタイプのことなるポケモンは通常入手できない。マップで固定湧きするテラスタルポケモンを捕まえるか、テラレイドバトルでランダムに出現するものを倒すか、テラピースをタイプ別に50個消費して変更するかだ。正直、レイドバトルでのテラピースのドロップはとても渋く、旅途中でこれをかき集めるのは狂気の沙汰なので固定湧きとレイドバトルでの捕獲がふつうだろう。

ヌメイルの進化系であるヌメルゴンは、『サン・ムーン』『ウルトラサン・ウルトラムーン』『アルセウス』と、出会う機会があればいつでも連れ歩いてきた相棒ポケモンだ。

種族値600族最弱ともいわれるヌメルゴンだが、その強みは特殊耐久の高さと技幅の広さで旅の攻略ではわりと重宝する。だが、今作の固定湧きで捕まえたどくヌメイルは初手アシッドボムで相手の特殊防御をがくっと下げ、どくテラスタル後はタイプ一致のヘドロばくだんでレイドバトルを無双する僕の知らないヌメルゴンだった。相手によっては最高難度の星6レイドもソロで討伐できる強さだ。

愛着のあるポケモンがまったく違う姿とスタイルで活躍するのには奇妙な感動を覚える。ポケモンの種類だけあたらしい活躍とドラマが生まれうるとしたら、RPGとしてもキャラクターゲームとしても新システムのテラスタルは十分成功したといえるだろう。

もっとも、多くの対人戦プレイヤーが指摘するように任意のテラスタイプに変更するやり方が妙に面倒なことはいうまでもない。テラピースのドロップ数や確率をもっと上げれば旅の途中でもいろいろな試行錯誤ができ、その面白さにふれられたことを考えるとひじょうに残念な調整である。

自由な探索を縛る課題構造

ここまで、ポケモンシリーズの基本システムを振り返りその優秀さを確認した。その観点から、今作の育成上の仕様変更と新システムのテラスタルをとらえることでその意義と評価を見極めた。

しかし、それはいわばシステム上の理論値で、プレイヤーの実際の行動を規定する課題構造を考慮していない。実際のプレイヤーにはさまざまなプレイスキルとスタイルの違いがあり、自分の体験をもとにした「点」ではなく、プレイングの幅を考慮した「面」でとらえなおす必要がある。

課題構造とは、プレイヤーに何を強制し、何が許容されているかを分析するための概念だ。この見方をとることでたとえば、以前書いたように『Deathloop』のような「ぬるゲー」が何故面白くないかも適切に分析できる。あるいは、一見何でもできるようにみえて実はあまり許されていない場合も。

まず、プレイヤーにどのような行動が許容されているかを明らかにしよう。

プレイヤーは課題を強制されるだけではない。タイムアタックやロールプレイや巨大建築やフォトモードのように自分なりの課題を設定し、作品内で用意されたツールやバグを利用してその主体的な課題の達成をめざす。その創意工夫を活かすための余地が少ない作品もあれば、『Minecraft』のようにそれがメインコンテンツの作品もある。このプレイヤーが主体的に設定する課題を僕はリキッドな課題と呼んでいる。

『ポケモンSV』は結論からいうとこの主体的な課題の余地がきわめて薄い。

すでに述べたように、ポケモンの基本システムには創意工夫の余地が多くあるが、ポケモンとは関係ないところではほとんど許容されていない。しいていえば、サンドイッチの曲芸的な積み上げやその食事効果の研究ぐらいだろうか(外国の有志のひとたちがその研究結果をもとにサンドイッチシミュレーターなるものを Github で公開したらしい。凄すぎる)

ポケモンシリーズで考えると、本作はオープンワールドを採用して自由な探索を可能にしたものの、服の着せ替えが貧しくなり、手持ちの6匹同時出しができなくなるなど、ポケモンの基本システム以外ではプレイヤーの遊びの余地が大きく減っている。その意味で、本作は線の細い作品だ。特に『アルセウス』はポケモンを愛でることに関してはとても良く出来ていたのでがっかりしたファンも少なくない。

次に、プレイヤーが強制されている課題を分析しよう。本作の課題構造の特徴はまずクエストラインが3つに分かれていることだ。

ジムバッジを集めて殿堂入りをめざすチャンピオンロード、ヌシポケモンを倒してひでんスパイスを集めるレジェンダリールート、スター団のアジトを攻略するスターダストストリート。それぞれのクエストで仲を深める学友はちがえど、そのすべてを解決し、最終クエストを解放しなければエンディングにたどり着けないためこれらがソリッドな課題といえる。ソリッドな課題とは、作品側から用意され、解決を強制されるタイプの課題だ。

重要なのはいずれのクエストラインでもポケモンバトルでの解決が求められることと、それぞれの解決をとおして制限中の探索や育成の要素がアンロックされることだ。

まず、ポケモンバトルを強制されることは一見当たり前のようだがその意味は深い。

クエストではポケモンバトルでの勝利以外に解決方法はなく、プレイヤーの行動に応じた作品世界(物語)の変化はない。それは、ポケモンを捕獲し、育成し、組織し、戦わせることに特化すると同時に、作品世界とのインタラクティヴィティに欠け、ポケモンバトルに依存していることを意味する。

また、レジェンダリールートではライドポケモンの移動能力、スターダストストリートではわざマシンの制作、チャンピオンロードではいうことをきくポケモンのレベルや店売りのアイテム、テラレイドバトルの難易度などが進行状況により解放される。逆にいえば、最序盤のフリーロームをもろもろの制限でふさぎ、その解放をインセンティブにしてプレイヤーの道筋を作っているわけだ。

自由な探索を謳ったオープンワールドで、どのようにそれを暗に制限し、理想的な道筋に誘導するかはどのRPG作品でも悩みの種にちがいない。自由すぎるがゆえに理不尽な目に遭い、何をすべきかわからないとひとはストレスを感じるからだ。本作ではその制限と誘導をこのクエストラインが兼ねる。それはつまり、広大なパルデア地方での自由(無制限)な探索もまたクエストラインの進行状況に依存し、その強制課題はポケモンバトルでの勝利が唯一の解法だということだ。

つまり、課題構造上、『ポケモンSV』には自由な探索とクエストとポケモンバトルのあいだに従属関係がある。シリーズ初のオープンワールドでの「宝探し」という謳い文句とは裏腹に、その要素は従来通りのポケモンバトルを前提としたクエスト進行とポケモンバトルに従属させられているのだ。オープンワールドに期待を寄せたひとが本作に失望した理由の一端はここにあるだろう。

たとえば、IGN JAPAN 掲載のこのレビューはその典型的なものだ。

宣伝では自由が強調されているが、実際に遊ぶとほとんど一本道に近いことがわかる。「ポケモンS・V」はほかのオープンワールド作品と異なり、レベル変動性ではない。出てくるポケモンのレベルは固定されているのだ。

つまり、いきなり雪山に行けばレベルの高いポケモンが出てきて歯が立たないし、最強のジムリーダーが待っているジムに行っても打つ手がないのである。結局、想定された順番通りに行くしかないのが現実だ。

そして、このレビューの筆者(渡邉卓也)はポケモンバトルの退屈さにも言及していく。それは本作の課題構造がその基盤(達成条件)をポケモンバトルにすえ、課題解決により自由な探索を可能にしている以上は当然の流れだろう。すでにみたように『ポケモンSV』はあくまで作品世界とのインタラクティヴィティに欠けた従来のシリーズ通りの「保守的」な課題構造で、ポケモンを捕獲し、育成し、組織し、戦闘させることの面白さに依存するからだ。

では、本作のポケモンバトルは本当に面白いのだろうか、あるいはつまらないのか?

この問題をプレイヤー個人の「点」ではなくゲームデザインの「面」で考えるには、ソリッドな課題の難易度の造りを分析しなくてはならない。

想定客層の広さという足枷

ゲームの面白さを分析するのは難しい。

ポケモンの基本システムには、自分で好きなコンセプトをきめるロールプレイと限られた枠を使ってチームを組織するストラテジー(戦略)、そして、全18種類のタイプを活かした育成と戦闘によるタクティクス(戦術)の面白さがあることは確認した。しかしそれはいわばシステムの理論値で、現実のユーザーのプレイスキルやスタイルの振れ幅を考慮した「面」の見方はしていない。

実際、ポケモンのように複雑なシステムがなくても面白い作品はある。『Jump King』や『Getting Over It with Bennett Foddy』はその最たる例だろう。一方、昨春に待望の続編がリリースされた『Elex』シリーズは、ソリッドな課題でもつねに複数の選択とそれに応じた作品世界=物語の変化がある複雑な作品だが、アクションの出来の悪さとオープンワールド特有の難易度調整のむずかしさで素晴らしい作品とは言い難かった。

ポケモンシリーズはだれもが知るとおり低難易度ゲームだ。トレーナーのあたまの悪さもそうだが、そもそも野生のポケモンが無限リスポーンするためいつでも好きなだけレベリングできる。また、バフアイテムや回復アイテムの数も無限であり、保持制限はあっても戦闘中の使用回数に縛りはない。RPGと名の付くものはだいたいそうだが、タイプ相性とレベル差にさえ気を付けていれば負けようがないように作られている。

もっとも、ポケモンを強くする手段があきらかなことでプレイヤー自身が「縛り」として難易度を調整しやすいのも事実だ。

すでに紹介した人気配信者 k4sen のような「人生縛り」もできれば、戦闘中のバフアイテムを禁じたり、野生のポケモンでのレベリングをしないこともできる。しかも、今作では野良トレーナーとの戦闘が強制ではなく、絶対に倒さなくてはならない課題上の敵も少ないためより調整しやすくなっている。

その意味でいえば、本作は『エルデンリング』に似ている。この作品の美点は多いが、そのひとつはプレイヤー自身の「縛り」により難易度調整がしやすく、オンラインでの協力プレイ、NPC の召喚、遺灰による招霊、強力な戦技システムをとおしてさまざまなプレイスタイルとスキルにあわせた楽しみ方を選べることだ。『ポケモンSV』との根本的な違いはデフォルトの難易度であり想定客層でありプラットフォームである。

すなわち、『エルデンリング』は大人向けだがポケモンシリーズはそうではない。ポケモンは、子どもから大人まで、正確には、時間と学習意欲をもてないひとからそれらを湯水のように使えるやり込み型の廃人ゲーマーまでを幅広く想定している。あるいはそう使命付けられている。

ポケモンがつねに子どもでもだれでもクリア可能な難易度なのに対し、『エルデンリング』はマニア向けの高難易度ゲームに興味深い補助システムを導入したことでより幅広い層を取り込むのに成功したが、それでも、「死にゲー」を嫌うような層ははじめから切り捨てられている。ハンドスキルを磨き、ゲーム内知識を身に付けるのが困難なほどカジュアルな(たとえば低年齢だったり、集中したプレイングに時間を割けない多忙な)プレイヤーはそもそも想定客層にないだろう。

もちろんそれは悪いことではなく、想定客層の幅がせまく明確なため、そのコミュニティの学習意欲を信頼したゲームデザインの作品を世に送ることができる。反対に、ポケモンシリーズのように想定客層の広さゆえにだれでもおなじようにクリアできることが前提の作品ではデザインの斬新さや独自性は避けざるをえない。だれもがルールを覚え、腕を磨き、知識を付けられるほど時間と学習意欲に余裕があるわけではないからだ。そして、ポケモンが広範なフランチャイズビジネスに成長した今となっては想定客層をせばめること、すなわち、革新的なゲームデザインの作品を世に送ることは期待できそうにない。何を隠そう、僕自身ももう何年間も大人向けのポケモンを待望してきたファンのひとりだ。

先程引用したレビューの筆者は、旅のポケモンバトルに「戦略」がない理由として「プレイヤーがどのポケモンを使うかわからない」ことと「バトルは通信対戦と地続きになっている」ことを挙げているが、これをより抽象的なレベルでとらえると、ポケモンシリーズの想定客層の広さが問題だとよりシンプルに言い直せる。

つまり、想定客層がきわめて広く、だれがどのようにプレイしてもクリアできる必要性からレベリングして敵を殴るという究極的な解法がある一方、知識とスキルを追求するやりこみ型の対人戦プレイヤーもまた想定客層なため彼ら彼女らを切り捨てたカジュアル層向けの大胆なシステムを実装できない。その意味では、ポケモンシリーズは小学生をはじめ、仕事と家庭に忙殺された社会人から色違い厳選やランク戦を好む廃人ゲーマーまでさまざまなニーズと期待を背負わされた特異なIPといえる。

仮にシングルプレイを大きく盛り上げるために非常にカッコよく強い技を用意してしまった場合、これがエンドコンテンツとなるテラレイドバトルや通信対戦のゲームバランスを崩してしまう。つまり、シングルプレイで使える技が通信対戦などと同じである以上、制限が発生するわけだ。

「ポケモンS・V」の新要素である「テラスタル」は非常に地味だ。演出こそ派手なものの、敵がこれを切り札として出してきてもそのまま倒せてしまうケースが多発するため、通信対戦をしない人は意味がないものだとすら思ってしまうかもしれない。

レベルスケールの罠と可能性

以上の分析から『ポケモンSV』の課題上のポケモンバトルを僕はプレイアブルと評価している。これといって褒めはしないが、だからといって批判もしない、要するに「まずまず」な面白さだ。

たしかに本作は、普通にプレイすれば低難易度であり「ぬるゲー」であり『ソード・シールド』とおなじ退屈な戦闘の繰り返しだ。しかしそれは、ポケモンというIPの極端な想定客層の広さとそれゆえのだれがどのように遊んでもクリアできなきてはならないという設計思想のせいだ。メインストリームを想定したいわゆる大作系RPGも自由なレベリングと無際限な回復&強化アイテムでだいたいは似たり寄ったりだろう。

『ポケモンSV』が違うのはすでに述べたように解決必須な課題としての戦闘が少ないため、さまざまな「縛り」で難易度調整できることだ。たとえば僕は、野生のポケモンを捕まえるとき以外はすべて逃げ、簡易バトルもせず、けいけんアメは使わず、野良トレーナーと課題上の固定バトルから経験値を得て、できるだけ野生のレベルが低い地帯から順序よく旅をしたがだいたい手持ちのレベルが5から10ほどボストレーナーより上回っていた。真面目にプレイしたら負けはしないが、相性不利の状況で無理につっぱったらやられるという感じだ。

もちろん、プレイヤー自身が「縛り」で難易度調整しないと楽しめないデザインは他人任せで出来が悪いという批判はもっともだろう。

しかし、ポケモンはすでに述べたように幅広い想定客層をもつことを使命付けられている。なんらかの理由でプレイスキルを上達させる時間や学習意欲がもてないひとでもクリアできる難易度調整にせざるをえないことを踏まえると、すでに知識やプレイスキルがあるひともおなじデザインのもとで楽しめるようにしろというのは正直酷だろう。それはある意味で『エルデンリング』に子どもでもクリアできるようにしろというものだ。

そのうえで、僕が残念におもうのがクエスト上の固定バトルでたたかう特殊トレーナーのレベルスケールのなさだ。

たとえば、限定されたボストレーナーがプレイヤーの手持ちの最大レベルより5以上は低くならない下限のみのレベルスケール機能があったらどうだろうか。そうすればスキルのあるプレイヤーもそこそこにひりついた戦闘を選択でき、消化試合を減らせ、スケールを特殊トレーナーに限ることで世界観が崩れるのを防げる。少なくとも各クエストラインでたたかう仲間たちや、強者感がただようクラベル校長、トップのオモダカ、そして、オーリム/フトゥーAIぐらいはスケールしてもいいかもしれない。

もっとも、RPGにおいて敵のレベルスケールは一種の劇薬であることには注意が必要だ。

これもすでに述べたように、オープンワールドRPGは一見自由(無制限)な探索ができるようでそうはさせない動線を張ることで物語進行とのバランスをとっている。たとえば、エリア毎に無限湧きする敵の強さに差を付けたり、クエストの進行状況によって新エリアを解放したり、強力な敵を関所に配置したりだ。慣れたひとなら雑に殴ったモブ敵の硬さで今来るべき場所かどうかを判断するだろう。

率直にいうと、モブ敵を狩ることでレベリングができるシステム(つまり、無限リスポーンし、経験値取得がクエストベースではなく、自由行動にコストやリスクがないシステム)はオープンワールドと相性が悪い。自由な進路、気ままな寄り道を許すからこそプレイヤーキャラクターの強さに大きな幅が生まれ、固定バトルの難易度調整が難しくなるからだ。本作でも、意図された理想的なルートを意識せずに進めたプレイヤーはムラのあるボスバトルを経験しただろう。手持ちより10もレベルが高い相手と遭遇するのは笑えるし、たたかい甲斐もあるが、逆の場合だとそれはもう出来の悪いクリッカーゲームにしかならない。

このキャラクターの強さの幅に応じて難易度調整する方法のひとつがレベルスケールだが、しかし、これには落とし穴がある。

たとえば、野生のポケモンのレベルが手持ちに応じて上がるとしよう。すると、最序盤のグルトンやタマンチュラがレベル30、50、70と強くなる。問題はその異様な成長スピードに物語との整合性があるかだ。序盤のポケモンたちがエリアゼロ付近の山嶺で空を飛んでいるジバコイルやガブリアスと似たような強さ(レベル)になるのはなぜなのか、そこに物語上の必然性がなければ作品世界に醒めてしまうだろう。レベルスケールは戦闘難易度のコントロールを開発がとりもどせる反面世界観の一貫性を手放してしまうのだ。

『ポケモンSV』はすでに述べたように旅の攻略と育成をシームレスにし、従来作品では分断されていた幅広い想定プレイヤーの層を繋ぎえた。しかし、探索行動とクエストとポケモンバトルに従属関係がある本作の課題構造では、ポケモンバトルにその面白さが良くも悪くも依存するという特徴がある。そして、その課題難易度はプレイヤー自身の「縛り」で調整できるものの、ポケモンという特殊なIPが背負う極端な広さの期待に応えられたとは言い難い。

レベルスケールは敵対的NPCの強さに大きな変動をもたらすため物語や世界観との整合性がむずかしいが、その「部分的な」導入は、ポケモンの想定客層の広さを考えると今後の挑戦すべき課題のように僕には思える。

テラスタルポケモンという報酬

では、本作の課題構造の礎であるポケモンバトルが「まずまず」ということは作品全体もまた「まずまず」な評価に落ち着くのだろうか。

ここには、以前書いたように要素への評価が全体の評価へと横すべりする「クロワッサン問題」があるが、それが課題構造の唯一の解法であるためそういうプレイ体験をしたひともいれば、そうではない「まずまず」以上の体験をしたひともいるだろう。実際、本作の面白さが「まずまず」どまりなら僕は『ソード・シールド』同様にはやばやと投げていたし、図鑑完成もできなかった。

『ポケモンSV』にはもうひとつバトルがある。そう、テラレイドバトルだ。『ソード・シールド』から引き継いだ今作のレイドバトルは前作よりもはるかに良い難易度調整でかなり面白い。

テラレイドは本作の課題構造とはなにも関係ないオプショナルなポケモンバトルだ。そのため旅の攻略をメインに進めたひとのなかにはほとんど手を出さずに終えたひともいるだろう。しかし、旅の攻略中にレベリングせずに挑む星4レイドも、エンディング後に挑戦する星5・6レイドもタイプ相性が嚙みあえばソロ討伐ができる良い難易度調整だった。味方NPCがトロールばかりでひとりひとりのデスが重い『ソード・シールド』とは比べるべくもない出来の良さだ。

分析的にみると、テラレイドには2種類の報酬がある。ひとつはけいけんアメやひでんスパイスや各種テラピースのような育成アイテムの報酬で、もうひとつは倒したレイドポケモンの捕獲だ。ドロップ報酬の渋さはマイナス要素としてすでに述べたのでこれ以上はふれない。

そのため、難易度が星4レイドまでの旅の攻略では純粋な力試しとポケモンの捕獲が主な目的になるが、この捕獲とポケモンの基本システムの相性がとても良い。というのも、すでに述べたようにテラスタイプが異なるものにくわえ、自分がいまいるエリアでは出現しないポケモンも捕まえられるからだ。

見過ごされがちだが、好きな個体を捕獲し、育成し、組織し、戦わせることを基本とするポケモンのゲームシステムは、ポケモンバトルが前提の課題構造で遊ばれるものの、その魅力を支えているのは本作で1000匹を越えたユニークなキャラクター資産だ。ポケモン自体が好きなひとならだれが内定するかで発売前からやきもきし、どのような新ポケモンがいつ登場するかに胸をふくらませ、エリア毎にことなるポケモンを捕まえては入れ替えに悩み、いま、DLCでだれが追加されるかの新情報を待ちわびていることだろう。ポケモンファンの楽しそう、面白そうという期待を醸成するのがこの資産だ。1000匹、あるいは400匹もいればお気に入りの3匹、4匹がいないはずもない。

テラレイドバトルはこの捕獲ポケモンの期待にランダム性を導入する。実際、僕は初めから図鑑を完成させる気などなく、気付いたら登録数が300匹を越えていたのでせっかくだからとパルデア図鑑を完成させたわけだが、高難易度なテラレイドバトルの面白さとエリア外のポケモンも捕獲できるランダム性があったからこそ達成できた。

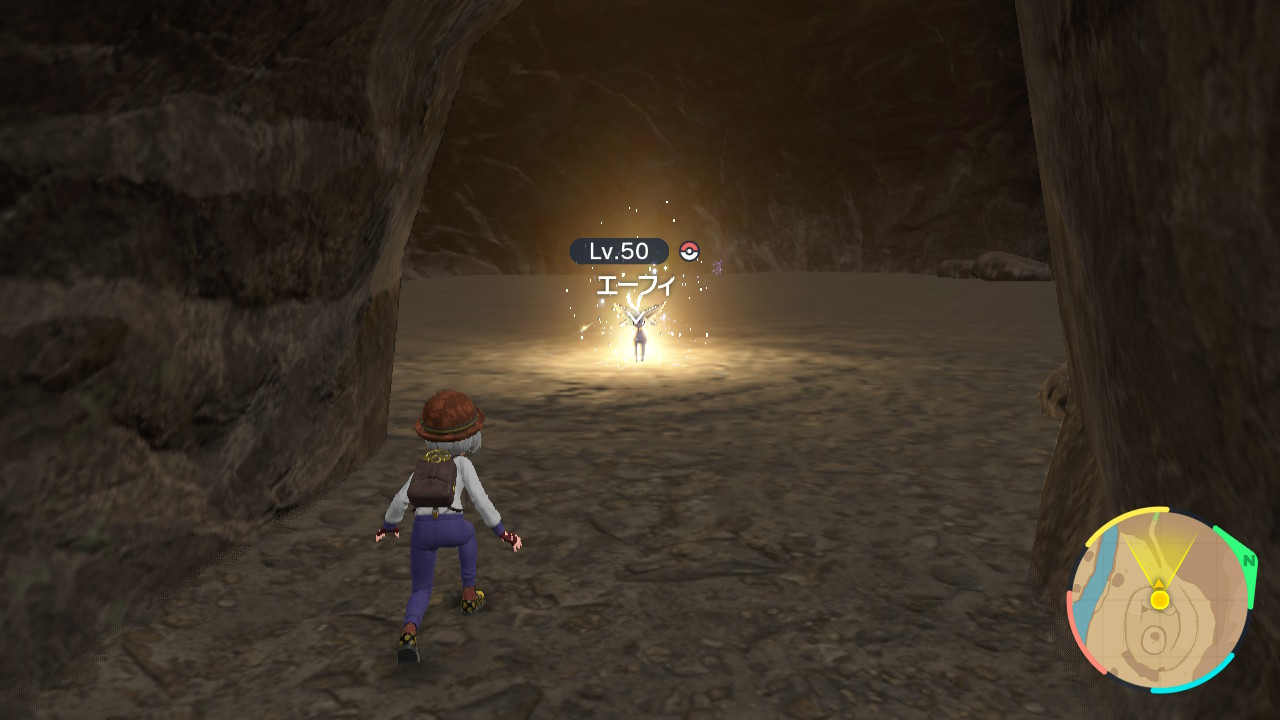

探索の報酬が少なく面白味に欠けるとも批判される本作のオープンワールドだが、僕のプレイ体験では部分的にランダムリスポーンするこのテラレイドバトルが探索の目的であり報酬だったのであまり同意はできない。同様の報酬という意味では各地のテラスタルポケモンにもその機能があるだろう。東3番エリアの坑道のひとつでテラスタルしたエーフィーと遭遇したときはブイズ嫌いの僕でもおもわず声を上げたものだ。

オープンワールドRPGでは目的地への道筋から逸れるフリーロームが醍醐味だ。たしかに本作には『エルデンリング』が達成したどこを切り取っても絵になるロケーションの数々はないが、ポケモンの土台であるキャラクター資産を活かした報酬があり、人物像の掘り下げを謳ったお使いクエストが無数にポップアップするよりも高く評価できる。もちろんそれは僕自身がポケモンファンだからだ。

『ポケモンSV』の探索がポケモンバトルに依存し、その探索の報酬がキャラクター資産によることは、ポケモンがポケモンであり、ポケモンを愛するひとにひらかれていることを意味する。

本作のきわめて幅広い想定客層からもれる唯一の例外はキャラクターとしてのポケモンにそもそも惹かれないひとだろう。ゲーム作品を評価するうえでそのポテンシャルを活かしたプレイスキルやスタイルで鑑賞できたかどうか、個々のプレイ体験の幅を考慮した「面」的な理解ができているかどうかは批評をするうえで悩ましい難問だ。

ストーリー評価とまとめ

これまでの議論をまとめよう。

『ポケモンSV』は、総勢1008匹のユニークなキャラクター資産を礎石にし、パルデア地方に登場する好きな個体を捕まえ、育成し、組織し、戦闘させる独自のゲームシステムを基本としている。見過ごされがちだが、ポケモンという世界的人気IPゆえの想定客層の広さも大きな特徴だ。

ポケモンバトルはタイプ相性が支配し、開発の調整次第ではあるが原理的には「最強」のポケモンはいない。そのため、6匹の限られた枠で何を軸にし、残りの枠でいかにわきを固めるかというストラテジー(戦略)の面白さがある。また、このパーティーを組織する仕組みには豊富なキャラクター資産を活かした「遊び」の余地もあり、コンセプトや個人の好みを重視した組み合わせでロールプレイの楽しさも味わえる。さらに、フラットな対戦条件下ではさまざまなタクティクス(戦術)と高度なプレイスキルが要求される。

このように、キャラクター資産に支えられたポケモンの基本システムはさまざま遊びやスタイルを可能にし、その理論値で考えるととても優れたゲームデザインだ。

『ポケモンSV』ではさらに、ポケモン育成の厳選をなくさせる仕様変更で旅の攻略と育成をシームレスに繋ぎ、分断されていた「ガチ勢」とカジュアルプレイヤーの中間層にも訴求した。また、新システムのテラスタルは対人戦により高度な駆け引きを導入しただけでなく、ポケモンの型をふやし、マイナーポケモンにも火力の底上げで活躍の場をあたえた。テラピースのドロップ率の渋さで悪名高い育成要素だが、このように分析するとその調整部分を除けばとても高く評価できることがわかるだろう。

一方、本作の課題構造に眼をむけるとまた別の姿が浮かびあがる。

基本システム以外ではプレイヤーの「遊び」の余地が少なく、『アルセウス』とくらべるとポケモンの愛でやすさは格段に下がっている。また、自由な探索はクエストラインの進行状況に依存し、その解決手段はポケモンバトルでの勝利にかぎられている。本作はやれることが少なく、探索と課題と戦闘のあいだに従属関係があるため見かけよりも構造的に線が細いのだ。そして、その基底にある戦闘の難易度はかならずしも多くのユーザーを満足させられるものではなかった。

もっとも、本作には数多くの「縛り」のアイデアと手段があり、高難易度なテラレイドバトルも用意されているので、個々のプレイスタイルの違いにより作品全体の難易度の意見はわかれることには注意が必要だろう。

本作のレイドバトルはたんに高難易度なだけでなく、捕獲ポケモンにランダム性を導入することで探索の報酬にもなっている。固定湧きのテラスタルポケモンたちも同様だ。その意味で、本作の探索はあくまでポケモンファンにひらかれたものだといえる。『ポケモンSV』はその豊富なキャラクター資産が土台であり、老若男女を問わず、ポケモンが好きなひと向けの作品だ。

以上の分析から本作を僕はこのように評価する。

パフォーマンスの悪さをはじめ、ユーザビリティに関連する不具合や調整不足、あるべき機能の欠如などさまざまな粗雑さからポケモンにさほど興味がないひとには平均レベルの作品だ。しかし、ポケモンが好きなひとにはシンプルながらしっかりとハマれる優れたデザインになっており、上記の仕様変更と新要素、新システムの噛みあいから文句なしのシリーズ最高傑作だ。どちらかの見方が間違っているわけではなく、本作がポケモンというキャラクター資産と基本システムに良くも悪くもしっかり依拠した作品だからこそ、個々人の評価に構造的な振れ幅がでることは何度強調してもあまりある。

上記のデザイン分析からみえてくる進歩の方針を僕は支持する。とはいえ、『アルセウス』でのポケモンの愛でやすさやなど、過去作品から後退したところもあるのはたしかだ。課題の難易度調整など、ポテンシャルの発揮を妨げている部分があるのも否定しない。本作はポケモンファンだからこそ手放しで称賛はできないだろう。

要するに『ポケモンSV』は優れた作品だが傑作とまではいえず、秀作の域に留まる。しかし、流行りのオープンワールドをポケモン流に咀嚼し、もともとの軸をぶらさず、さまざまな仕様変更と新システムでより広くより多くのプレイヤーにポケモンの面白さを届けようと挑戦したことは高く評価したい。

最後に、世間的にも評判のいい本作の物語にもかんたんにコメントしておこう。

結論からいうとこれもシリーズ作品のなかでは最高の出来だが、一般のゲーム作品のなかで考えると「まずまず」の出来は越えないだろう。たしかに、各クエストラインを進めるにつれて学友たちの印象が覆される展開は見事だ。以前少しふれたように、チャンピオンのネモが強さゆえの孤独を打ち明ける場面は個人的にもグッときた。また、従来の「子どもが大人の悪事や陰謀をふせいで世界を救う話」からもう1、2歩踏み込めたことは最大限に評価したい。

しかし、本作でも物語はポケモンたちの添え物にすぎず、ゲーム作品という媒体の特質を考えると物語のインタラクティヴィティのなさはもったいない。もっとも、対象年齢の低さから物語のテーマとしても展開のさせ方としてもさまざまな制約があり、クリア後のやり込みにも重きがあるためリプレイ性を高めても費用対効果が薄いのも事実だろう。

『ポケモンSV』の賛否両論の背景には、ポケモンがポケモンであり、ポケモンが好きなひと向けの作品という構造的な特徴がある。だが、それとおなじくらい、デジタルゲームが一般的な文化コンテンツとしてより広い世代、より多様な層に浸透した社会側の変化もあるだろう。

想定客層の広さはときとして制作の足枷にも分析の罠にもなる。デジタルゲームをめぐる文化状況の大きな変化はあたらしい展開と変態のいい触媒でもあるだろう。