賢明なあなたならご存知のとおり、日本では批評はなにかと物騒なものとして受け取られるため、批評自体への批判――端的にいえば無垢なひとびとによる言論封殺の壁にぶちあたる。

経験上、いちばん多い批判はみんな違ってみんな良い論だろうか。

無視するに越したことはないこれらのちゃぶ台返しだが、マジメに考えると、批評自体を原理的にとらえる助けになるのもまた事実だ。

学生時代、文芸畑で育った当時の僕は今に比べれば数々の「封殺」の言葉に浴びた――独断と偏見だが、文学好きは対象への愛着が強い場合が多く、批評に忌避感情をもつひとが少なくない――それもまた同じ文学なのだが。

今回の記事ではそのなかのひとつを掘り下げてみよう。

ズバリ、翻訳小説は「翻訳小説」である以上、原作の質を判断することはできず、日本語の「小説」との比較もまたできない。

要するに、翻訳された外国語作品の原文に対する批評は、翻訳を介する以上、不可能というわけだ。

当然だが、翻訳されて世に流通するのは何も詩や小説だけじゃない。

僕の知る限り、翻訳とその難解さが内容面で最も端的なのはヒップホップの歌詞だろう。

外国の俗語を多用するだけでなく、以前書いたように、ヒップホップが文化として地元の土着性にその成立の根拠をおく以上、限定的な地域の隠語や、黒人音楽やその歴史への言及が暗に盛り込まれているため、外国文化の鑑賞者は二重三重にその歌詞の意図された文脈から遠いところにいる。

同言語圏に属する同国人ですら歌詞中の俗語や隠語、隠喩の数々を必ずしもわかるわけではないのに、外国人なら何をいわんやというわけだ。

小説でいえば、アメリカの現代作家ジュノ・ディアスが思い浮かぶ。

彼の作品は、自己憐憫の甘やかさが気に障るものの――それが対象化された『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』はだからこそ傑作といえる――抜群に面白いが、スペイン語混じりの多言語作品を日本語のモノリンガル作品に翻訳すれば当然失われるものも少なくない。

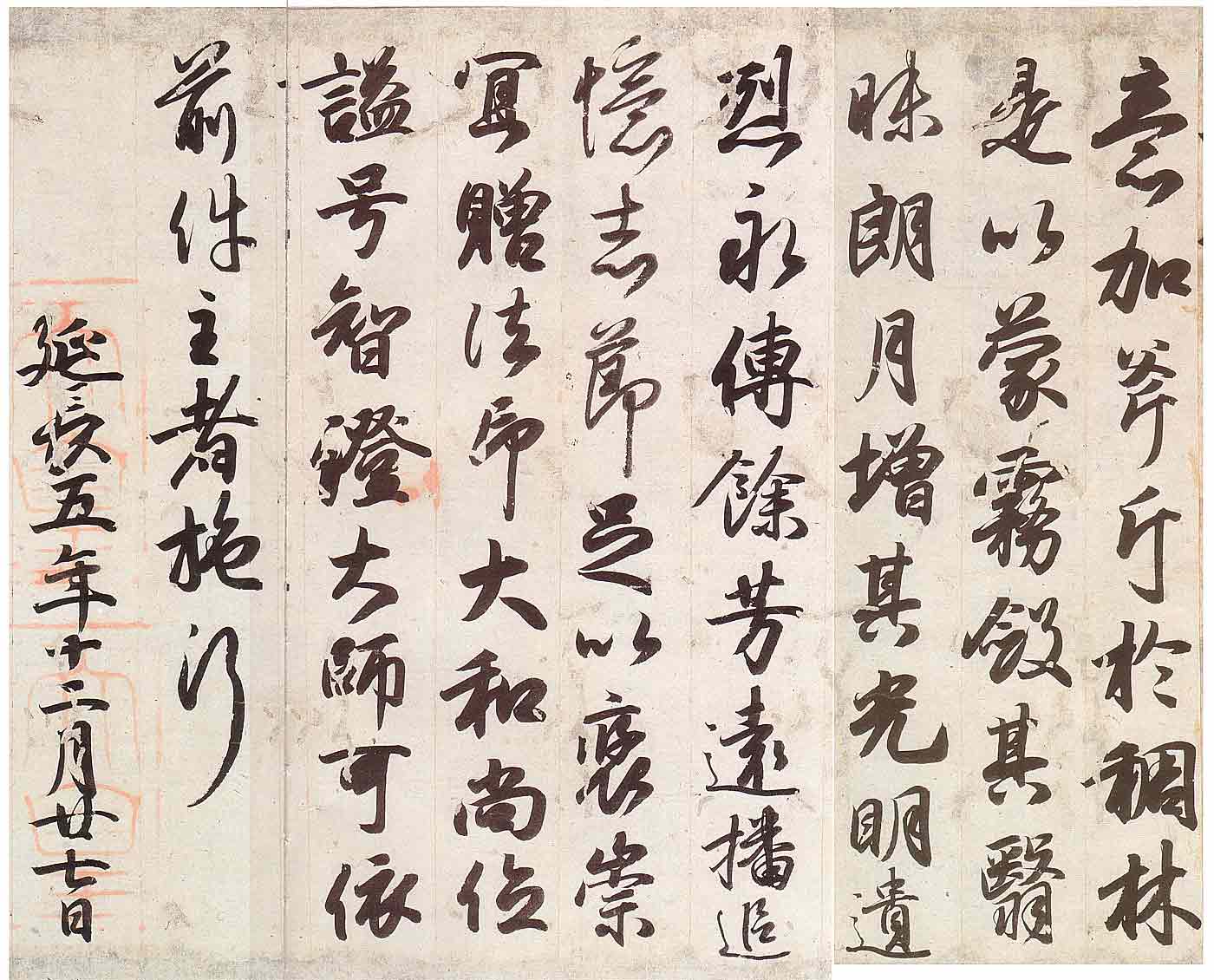

多言語作品ときいたあなたは、英国が誇る文豪ジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』を思い浮かべただろう。

まさに、作家の独自言語までも含む極端に過剰な多言語作品については何をいわんや、というわけだ。

と、理屈で考えれば、翻訳小説の批評は何やら厳しい印象を受ける。

問題は、前述の常識的な理屈がより良く読むことを作者の意図に限りなく接近することと暗に前提していることだ。

たとえば、ジュノ・ディアスは平均的日本人にはまだオタク寄りの教養ある外国人程度で済むが、ジョイスはそもそも1世紀前の人間だ――ディアスの翻訳小説より千年前の日本語で書かれた随筆や和歌を僕たちがより的確に読めるかは疑問だろう。

また、平均的日本人は独裁政権下の祖国から亡命し、犯罪行為に手を染めなければ生活も怪ぶまれるストリートを生き抜いた経験もなければ、近隣諸国を貧困のうちに転々として統合失調症の娘と一緒に暮らした経験もないだろう。

だいいち、作者の意図にどの程度接近できたら僕たちは「読めた」といえるのかも実に曖昧だ。

ある文章を文法通りに訳せたとしても、作者に意図された文脈を踏まえなければその多義的な意味や微妙なニュアンスは解きほぐされないが――ニュース記事ならまだしも小説や詩、あるいは歌詞の場合はなおさら――それをどの程度理解できたら僕たちは読めたと誇れるのか?

さらにいえば、批評対象が作家のいわゆる自作解説ではなく作品自体である限り、作品はつねに社会的でかつ歴史的なかたちをとらざるをえないため――言語はその最たる例だ――作家自身の意図や意識はたやすく裏切られ、その技術的巧拙や私的な欲望、社会集団の歴史の重みが作品の随所で顔をのぞかせる。

つまり、作家が人間である限り、作品は作者に専有されず、作者の意図に限りなく接近しようとする素朴な読み方はその合格ラインのなさもあいまって延々と的外れであり続けるのだ。

作者の意図をより的確に理解することがより良い読みであり批評だとしたら、だれがそんなものを作家の自作解説とは別に読みたいと思うだろうか?

via. 小野道風

実感と照らしあわせて、外国語書籍を翻訳で読むかぎり原典の批評はできないというナイーヴな考え方は間違っている。

が、翻訳で読もうと原作で読もうとさしたる違いはないというのも暴論だ。

いうなれば、美術作品を図版の写真やネットの画像で批評することに似ている。

翻訳者、あるいは写真家と原作の力量差によりノイズの靄が生まれ、細部の正確性は損なわれるものの、批評ができるかどうかといえばやはりできるのだ――少なくとも相応の力量と経験があれば翻訳で生まれるノイズの手触りは感じられるだろう。

そして、作者信仰が根深いこの手の議論で指摘されないことだが、原作者と仲介者との同じ力量差によって逆に原作よりも質の高いものが世に膾炙されることも稀だがある。

via. 霧に包まれて

批評、正確にはそれを支える鑑賞中のノイズという概念はきわめて重要だ。

たとえば、知人友人となにがしかの音楽の評価が食い違ったとき、僕はまずそのひとの耳よりも鑑賞環境を疑う――というのも、経験上、1万円以下のイヤホンやヘッドフォンの類は音響機器としての質が低過ぎるものが多いため、良い音楽が良く聴こえづらいことが実に頻繁に起こるからだ、ミドルレンジ以下のスマホやラップトップの内臓スピーカーなど気休めのようなものだろう。

具体的にいえば、高音のキレイさが潰れやすく、低音の深みは薄れがちで、細かい音数が減り、結局は音響機器の音の聴こえ方も人間が調整しているので鑑賞の空間的構造が作られていない場合が多い。

ひとことでいえば、楽曲全体がたとえ良く出来ていたとしても平坦に聴こえやすい。

しかしそれも、劣悪な音響デバイスが作品と鑑賞者のあいだにノイズを生んでいるからで、注意して聴けば、作品に対して何か靄がかった感触を得られるはずだ。

話を戻そう。

翻訳作品の批評はできる、日本語作品との比較もまた不可能じゃない。

が、作品の細部は失われ、解釈や読解では決定不可能な部分が残るため大掴みな評価しか与えられず、その比較は慎重さを要するものになる。

かつての僕の師のひとりがいっていた――批評は自己を問うことだ、と。

作品の良し悪しを感じられる愉悦と苦しさに酔わず、自分自身の鑑賞を問い、翻訳や音響デバイスといった無視されがちな仲介物の良し悪しも踏まえて比較と鑑賞を整えることは批評家の倫理のひとつだろう。