抱腹絶倒のゲーム、爆誕!

宇宙服の酸素ボンベはコンドームで代用し、お尻からのメタンガスの噴射で推進力を得て、金属製のデブリを束ねただけの棍棒であらゆるものを素材に解体してまわる。

そんな無茶苦茶を大笑いできる小学校低学年級の卓越したユーモアをお持ちなら、文句なしの大傑作宇宙サバイバルゲームがリリースされた。

それが、ロシアの新興開発 Redruins Softworks による『Breathedge』だ。

本作は僕がTwitterで紹介していたように、宇宙服のサポートAIからの憎たらしい煽りや各ロケーションの背景物語、収集物のテキストにいたるまで、驚異の量のときに下品なユーモアとパロディに満ち満ちた恐ろしい作品だ。

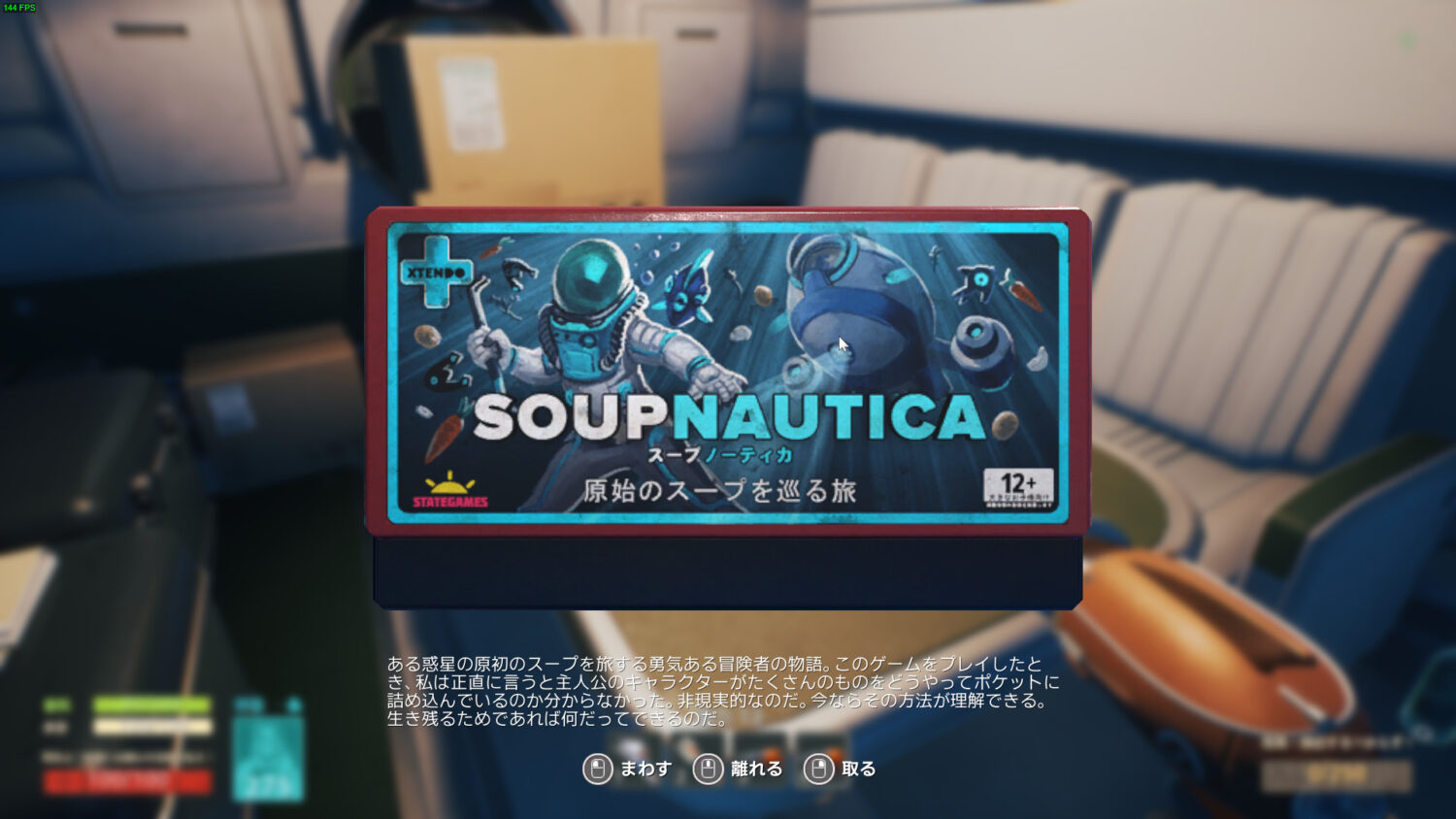

肝心のストーリーも、祖父の宇宙葬(!)に立ち会うために豪華霊柩客船アンネームド号に乗り込んでいた主人公マンだが、グリーン・ユニバースと名乗る過激派「反宇宙葬」団体(!)のブロッコリー・テロ攻撃を受けて遭難し、皮肉屋で理論派のサポートAIと祖父から譲り受けた不死身のニワトリとともに、謎のグラマー美女ベイブの救助メッセージに誘惑されながらテロ攻撃の裏に隠された遺体駆動式の棺桶ボット(!)の巨大な陰謀を暴くという、騎士道物語、よりは『ドン・キホーテ』をSF的にパロディしたようなぶっ飛んだ内容だ。

ユーモアと笑いが常に受け手の予測から過剰に逸脱し、反復し、転用されたいわば文脈のズレから生まれるように、本作もまた見かけの馬鹿バカしさとは裏腹にその構造はきわめて知的で難解だ。

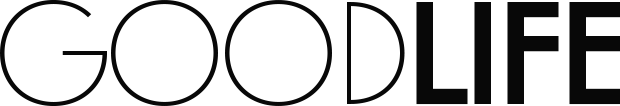

たとえば、僕のお気に入りは水色のタンクトップを着た太鼓腹の禿げた中年男性イラリオン・クロフトヴィッチが主人公のカルト的名作『トゥームレイダー』(アーリーアクセスでは『トゥームレイパー』)で、男性の権利を求めて戦う男性優位主義者がご存知の美女ララ・クロフトからボディ・ポジティブ男性(!)に置き換えてマイノリティ支援の文化的貢献と賄賂や広告効果で多くのゲーム賞を獲得したらしい。

つまり、ただのオマージュとは違い、文化的・政治的コンテクストを下敷きにしたパロディがなかば風刺的に、あるいは制作者の確たる認識と思想とともに散りばめられているのだ。

それは、冒頭開始直後、マフィア風の棺桶ボットが煙草を吸う場面で開発チームからこの「危険極まりないタバコをもっと有用なものに置きかえる」提案を受けることからもわかる――「検閲万歳!」を押せば全編にわたり栄養満点のニンジンに置き換えてくれる。

本記事では『Breathedge』がいかに腹を抱えて笑えるかを(だれもがするように)列挙するのではなく、その手の文章は「推し」系レビューに任せ、巧みな意匠に隠された緻密な構造を分析して本作品の試みを明かそう。

なお、現時点ではまだPC版のみだが、4月頭には PS4 Xbox One Switch と各コンソール版もリリースされるので気になる方はぜひチェックしてみて欲しい。

男性の権利を求めて戦う男性優位主義者たちの勢力が大きくなったことで、有名なゲームや映画のリメイクを含む多くの問題作が製作された。そうした作品では女性の主人公がボディ・ポジティブ男性に置き換えられたりもしている。イラリオン・クロフトヴィッチはそうしたキャラクターの一人である。

まず、課題構造の観点から分析する。

課題構造とはゲームがどのような課題をプレイヤーに強要/許容しているかを分析する概念ツールで、昨年の英国アカデミー賞ゲーム部門受賞作『Outer Wilds』を分析した際に最低限の概念的な整備はしたので気になる方はまずそちらを参照してほしい。

本作の特徴は物語上の3幕構成にあわせて課題構造も変化することだ。

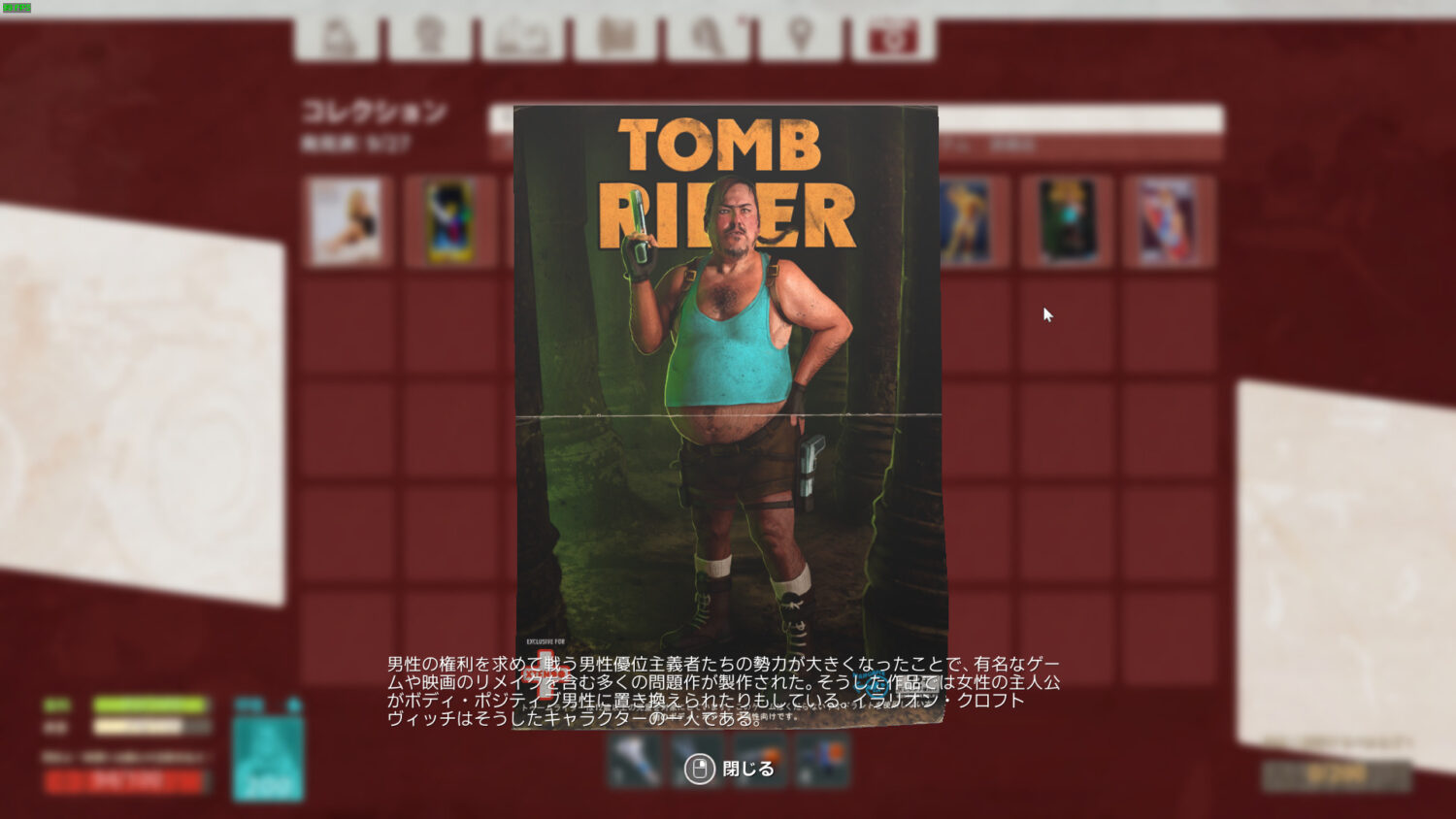

小型宇宙船ノルマンディー号を獲得する第1幕は、2018年の海洋探索サバイバルゲーム『Subnautica』を意識したオープンワールドなデザインになっている――ちなみに、惑星の原始のスープを探索する『スープノーティカ』という収集物が作中にあり、クライマックスでは『Subnautica』を知るひとなら爆笑できるパロディシーンが挿入されているので要チェックだ。

つまり、数キロメートル先で漂流するノルマンディー号に辿り着き修復するというソリッドな避けられない課題と、その課題達成の障害となる一帯の放射能レベルを下げるために6つの(あるいはもっと少なくても良いかもしれないが)小さなソリッドの課題解決が強要される一方、フリーロームでのロケーション探索と自由な拠点作りによるサバイバル生活というリキッドな課題の余地が許容されている。

次の章ではノルマンディー号の各種能力をアップデートするため、複数の施設を訪れて必要な設計図と素材を集めることが目的になる。

残念ながらこの幕ではもうサバイバルや拠点作りなどのリキッドな課題の余地は許されず、プレイングの自由度は小型宇宙船を駆り、棺桶ボットの群れを撃墜しながらどのダンジョンから順に探索するか=小さなソリッドな課題を解決するかの選択しかないといって良い。

そして、第三幕ではベイブを救出し、棺桶ボットの武装蜂起を裏で操る者と対峙するためにアンネームド号の本艦へ向かうが、課題構造としてはただひとつの大きなダンジョンを先に進めるだけのソリッドな単構造に変わる。

つまり、『Breathedge』の課題構造は物語の進行にあわせ、

- ソリッドな課題と、プレイヤーの自主的な課題設定の余地によるリキッドな課題とのデュアル構造

- ソリッドな課題のみの単構造だが、大きな課題の下に複数の小さなソリッドな課題を用意した構造

- ソリッドな課題のみの単構造

と、プレイヤーの自由度を減らす方向に大きく変化しているのだ。

そのため、コメディ要素の強い宇宙版『Subnautica』と喩えられることの多い本作だが、実際の感触としてはサバイバルも建築要素もあくまでゲームデザインの一部に過ぎないため、『Subnautica』のプレイングと雰囲気を期待するとやや肩透かしを喰らってしまう。

当然『Breathedge』が何故そのようなデザインを採ったかが問題だが、十中八九それは物語に対するなかだるみと展開の矛盾を防ぐためだろう。

というのも、緊迫感の高まる展開のなかで食糧集めや拠点の増築にうつつを抜かすのはストーリーとしては致命的な矛盾を犯しているからだ。

特に、本作の物語冒頭、マフィア風の棺桶ボットから「何が起きたかを全て正直に話せ!」と尋問を受ける場面、アンネームド号の外観のショットからカットシーンに入ると「嘘をつくな!宇宙の側からは見れないはずだ!」とやり直させられるように、作劇上のお約束を主人公が実際に経験する物語との矛盾のなさに引き戻すことで笑わせてくる本作ではオープンワールドにありがちな展開とプレイングの矛盾など認められるはずがない。

その異様ともいえる矛盾のなさへのこだわりは先述の『スープノーティカ』のキャプションからも伺える。

ある惑星の原初のスープを旅する勇気ある冒険者の物語。このゲームをプレイしたとき、私は正直に言うと主人公のキャラクターがたくさんのものをどうやってポケットに詰め込んでいるのか分からなかった。非現実的なのだ。今ならその方法が理解できる。生き残るためであれば何だってできるのだ。

つまり、プレイヤーの自由度と自主的な課題設定を徐々に制限する『Breathedge』の特徴的な課題構造は、物語への没入感を増すと同時にプレイングの自由度を許容するがゆえに陥りがちな物語展開上の矛盾を防いでいる。

それに関連して重要なのは本作には戦闘上のアクション要素と成長要素がないことだ。

相応のゲーム経験があるあなたなら1度は疑問に感じたことがあるだろう――この主人公、さすがに強過ぎじゃないか?と。

AAA級タイトルにありがちだが、アクションコンバットに重きを置く作品は物語の進行にあわせて敵と自身の強さがインフレし、最終局面では客観的にいって神にも比肩する強大な力を得ている場合が多い。

たとえば、以前批評を書いた『The Last of Us Part 2』は前作のジョエルと今作のエリーが数十人、数百人をほぼ単独で殺してまわった「ツケ」を払う/払わせる物語だが、戦場の英雄も顔負けの驚異の殺戮劇を重機関銃もなく一介の民間人が果たせることへの説明や目配りはなかった。

『Cyberpunk 2077』の主人公Vもまた、サイバーウェアやチップの換装という仕組みでワンクッションを挟むとはいえ、ビルド次第ではひと睨みで複数人を機能停止させられる強さは不自然といえば不自然だろう。

『Breathedge』の主人公マンはどこにでもいる中年男性で、宇宙服のサポートAIにいわせれば「破壊の才能」があるだけの直情径行な愚か者にすぎない。

そんな人物がRPGにありがちな経験値制のレベルアップとパーク取得、レジェンダリーアイテムの装備でハイスペック主人公になる(ことが許されて良い)だろうか?

ましてや、プレイヤー自身のハンドスキルに物を言わせてボス敵をブラスター銃で撃ち倒せるなど何をいわんや、である。

ちなみにレベルアップはたった1度だけ、チュートリアルの最後に現代アート(笑)のオブジェをクラフトすると最高レベルの99に到達し、それに頭を打ち付けるとさらにカリスマ+2の補正が入りエルフ族の商人が忠実になる、らしい――もちろんこの世界には発情中の女性修理ボットはいてもエルフは登場しないので何の意味もないのだが。

その意味で、本作のユーモアは先述のポリコレ的価値観と同様にRPGのお約束をも逆手にとり、ときに過剰に強調し、ときに過剰に否定することで独特な(控えめにいっても唯一無二の)ユーモアを作り出している。

しかも、収集物のテキストや会話などのフレーバー的な部分でだけおちょくってみせるのではなく、本作のゲームデザイン自体もまた同じお約束的な矛盾や飛躍を犯さないように作られているところに製作陣の骨太な認識と思想が感じられる。

結局『Breathedge』をどこまで高く評価できるかはそのユーモアに笑い、それを支える認識を蝕知し、ゲームデザイン自体にも透徹されていることを理解できるかによるだろう。

余談だが、グラマラスな謎の美女ベイブは最後までその顔が明かされることはない。

秘すれば花という名句が示すようにそれは作劇上全くもって正しいのだが、『トゥームレイダー』の主人公がボディ・ポジティブのいかにもな醜い肥えた中年男性に置き換えられる世界観では当然といえば当然かもしれない。

子供の頃、私は粘土遊びが大好きだった。とても上手だったというわけではないが、このニワトリは素晴らしい出来だったことを思い出した。私は早くおじいちゃんに見せたくて走って持って行ったのだが、つまづいて転んでしまい、ニワトリは床でペチャンコに潰れていた。私は泣き出してしまい、おじいちゃんはわたしを慰めようと、この方がずっと良い出来だよと言ってくれたのだが、私はそれを聞いてもっと悲しくなってしまった。いまだにおじいちゃんがこの像を持っていてくれたなんて。

最後に包括的な評価を考えるべく他のいくつかの観点にもふれておこう。

まず、ヴィジュアル表現はこの価格帯としては非常に美しく、フォトモードが実装されていないのが惜しい出来栄えだ――『Subnautica』のように新たなバイオームへ潜行するときの独特な驚きと恐怖感を覚えるものではないが、独創的と十分に高く評価できる。

ジャジーなオープニング曲に、ロシアの民謡や流行歌を思わせるラジオの楽曲も印象によく残る。

また、本作は探索ゲームの色が濃く、クエストマーカーで示されないロケーションもみずから進んで調べるとより強力な装備の設計図が入手できるゲームデザインだが、それ以上にそこで何が起こったのかを暗に物語るオブジェクトの配置、専門的にいえば、環境ストーリーテリングの妙がきわめて巧みで面白く、かなり笑える。

同様の趣向を凝らした有名な作品はなんといっても Bethesda 版『フォールアウト』シリーズだが、かの作品群でのロケーション巡りがお好きな方は『Breathedge』も間違いなく楽しめるだろう――個人的には Bethesda 版『フォールアウト』のユーモアは悪ふざけとグロテスクに寄り過ぎてやや単調な印象があるが、本作はより文化的、政治的、ゲーム史的なコンテクストを踏まえているぶん、より知的でかつ馬鹿バカしさの幅がかなり広いのでまったく飽きが来ない。

そして、メインストーリーは支離滅裂な奇想の連続かと思いきや、表立っては書かれないものの、ユーモラスな冒険活劇を展開させながらも敬愛する祖父の喪の哀しみを底に湛えており、その複層性のある物語はキャッチーさと構造的な普遍性を兼ね備えており高く評価できる。

エストニア製の傑作RPG『Disco Elysium』について書いたときも感じたが、ロシア・東欧圏では文学的教養をもった才能がデジタルゲームの世界に流れこんでいる印象が強いが、どうだろう?

総じて、『Breathedge』は見掛けの意匠とは裏腹にその構造は知的でかつ複雑で、コンテクストの敷居は高いがきわめて面白く、ユーモアの馬鹿バカしさを笑え、その前提にある実際の文脈とゲームデザインの根拠がわかるひとなら文句なしの傑作に映るはずだ。

また、本作の日本語ローカライズはインディーゲームのレベルを優に越えており、ちょっとしたテクスチャーやコンピューターの画面までかなり細かく(もちろんユーモラスに)翻訳されているのでぜひ眼を皿にして楽しんでもらいたい。

欧米先進国のときに行き過ぎたポリコレ的価値観に対する中和剤としても機能する本作が、抱腹絶倒の宇宙探索サバイバルゲームとしてひとりでも多くのファンに愛されることを願ってやまない。