The Outer Worlds は絶賛すべき?

賛否両論の作品や言論は2種類に分かれる。

何らかの過激さが保守層の堅い反抗心を呼び覚ます場合と作品の外部にある状況やプロモーションなどから周囲の期待が高まり過ぎる場合で、いずれの場合も作品を鑑賞しようという冷静さというか落ち着きを失わせるものだ――そもそも鑑賞能力が備わっているかどうかは別として。

昨年末の『レッド・デッド・リデンプション2』以降、デジタルゲームのとりわけAAAタイトルでは後者の自爆型で瞬間的に燃えあがっては忘れられる作品が少なくなかった。

オープンベータの段階では神ゲーと謳われた BioWare の『アンセム』がその最たる例で、直近では Ubisoft の『ゴーストリコン・ブレイクポイント』だろうか。

もちろん Bethesda のシリーズ最新作『フォールアウト76』も、フィールドで出会う人間はすべて他のプレイヤーという野心的なデザインに挑戦しながらも、ゲーム体験を著しく損なうバグの数々と、前作、前々作からのRPGファンの期待を大きる裏切る出来栄えだったことはゲーマーならご存知だろう。

ゲーム業界のこうした名のある開発の暴発続きが Obsidian の最新作『アウターワールド』に思わぬ好景気をもたらした――ひとことでいえば過大評価だ。

いわく、自由に何でも出来るという感覚・実感が常にあるゲーム。

いわく、選択の幅広さと自由さが織りなす「アウターワールド」の世界はとても怖い場所だが、それだけ魅力も多い。

いわく、一見してありふれたオープンワールドRPGだが、遊ぶほどに老舗ならではの秘伝の味わいが染み渡る。

はたして本当にそうだろうか?

たとえ盗みが見つかっても説得するなり威圧するなりすればちょこっとその組織での悪評ゲージがあがるだけの「自由」にどれほどの価値があるかわからないが、『アウターワールド』はその世界観や会話テキストの作り込みにはある程度成功していてもゲームシステムの面で細かいながらも致命的な問題を抱えている。

絶賛するのはカンタンだが、批判する部分もキチンと指摘してその意味を考えないことには批評家やレビュアーとしては片手落ちもいいところだろう。

『アウターワールド』は、2355年に天才科学者フィニアス・ウェルズが長年行方不明だった輸送船ホープ号からコールドスリープ状態のあなたを強奪、ただちに蘇生し、ほかの有能な入植者を解凍する手助けをしてほしいとしてテラ2という居住可能な惑星に送りだすやや性急な場面展開からはじまる。

このリック風の老科学者をどこまで信じ、いつ裏切るかが本作の山場といえなくもなく、実際に猜疑心の強い仲間のひとりがアンタは汚れ仕事をさせられているだけだと忠告してきたりもするが、コールドスリープ状態の主人公を怪しげな人物が強制的に解凍するという冒頭は『フォールアウト4』への露骨な言及というかオマージュだろう。

ゲーマーの多くに語られていることだが、 開発元の Obsidian は、RPG色の強い初期フォールアウトを制作した Black Isle の元メンバーがスタジオの閉鎖前に立ちあげた会社で、2010年には彼らの手によるものとしては6年振りの『フォールアウト:ニューベガス』を発表してコアなファンから高い評価を得ている。

フォールアウトシリーズというとどうしてもその知的財産権を買い取って『3』『4』そして『76』と続編を制作している Bethesda のイメージが強いが、オリジンという意味では初期作の開発に携わっていたメンバー2人をディレクターに据えた今度の Obsidian の『アウターワールド』の方がよりフォールアウトらしい作品といえるかもしれない。

ちなみに、フォールアウトってなんぞという方は以前オタクの内面を分析した記事でカンタンに説明しているのでそちらを参考にしてほしい。

さて、そういう経緯があってか本作はそのゲームデザインの骨組みと作風はほとんどフォールアウトそのものだが、オープニングから露骨な言及をしているだけあって流石に Bethesda の『4』とは明確な対立軸を打ちだしている。

というのも、あちらでは男性なら既婚の若い退役軍人、女性なら既婚の若い弁護士として、配偶者を眼のまえで殺された恨みを抱えながら誘拐中の幼い息子を探しにいくという主人公の強い設定上の規定があったが、本作ではそうしたロールプレイングの制約はいっさいが意図的に排除されている。

お好みなら若い顔も老いた顔も自由にキャラクタークリエイションで作ることができ、その設定を邪魔するものはゲーム内には何もないよ、というわけだ――もっとも、あなたがどんなに凝った美顔や面白顔を作ろうともイベントリ画面に小さく表示されるだけで、カットシーンでの登場はエンディング含めて1度たりとてないのであまり意味はないのだが。

したがって、多くの好意的な批評や感想が『アウターワールド』の美点としてその「自由」をあげるのは開発元の Obsidian の狙い通りといえる。

当然、批評が問うべきはその「自由」の中身だ。

『アウターワールド』の大きな魅力といえる「自由」は主に2つあるーーどの派閥に味方をするかの選択の自由と、どうやってクエストを攻略するかの方法の自由だ。

たとえば、ある人物からのアイテム回収がクエストの目標になった場合、あなたは殺しても、盗んでも、交渉しても、あるいは相手の提示する交換条件を呑んでも良い。

が、いちばん穏当というか、「正解」というか、経験値をより多く得られるという形でゲームデザインからインセンティブを与えられている攻略オプションは会話上の交渉だ。

そして、この交渉には失敗がない。

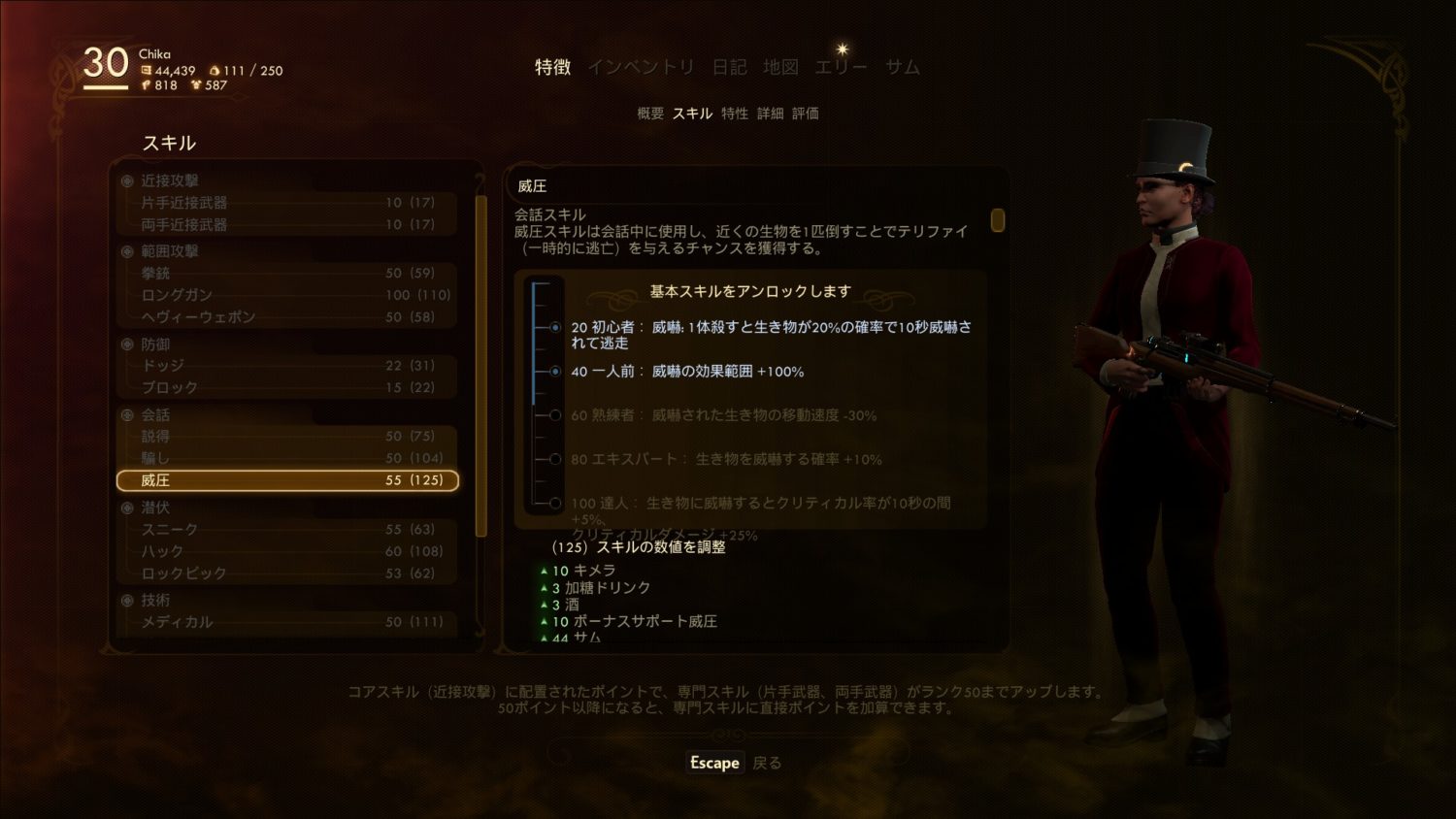

というのも、この交渉は会話中の選択肢として必要レベルとともに3種類のうちどれか、あるいは複数が、【説得 60】【騙し 60】【威圧 100】というかたちで選べるのだが、プレイヤーのそれぞれのスキル値が必要レベルを越えていたら選んだ会話の交渉手段が確実に成功するようにデザインされているからだ。

つまり、相応の会話スキルをもたせておけば、スキルチェックの確率判定がないため交渉の選択時に緊張感が生まれず、会話を雑に読んでいてもとりあえず経験値が貰える交渉オプションを脳死で選んでおけば不利な結果になりにくい。

もっとも、以前の『フォールアウト:ニューベガス』のように3種類の会話スキルを高める手段が限られていればビルドの難しさとしてプレイングの幅と緊張感を生んでいただろうが、コンパニオンの選択とプレイヤーの能力を高める個別パークの取得、インスピレーションの値を60まで上げることで得られる防具やコンパニオンからの能力アップボーナスを解放しておけば、3種類のうち2種類までなら会話スキルを容易に100以上にしておける。

なんなら、重要な会話がはじまりそうなときには会話スキルを高める服装に変えたうえでバフ効果のあるドリンクまで飲んでおけば会話の選択肢に困ることはまずない、というか、ほとんどなかった。

そのため、サブクエストを全て終えてからメインストーリーを進める几帳面な型のプレイヤーとしては、最高難易度のスーパーノヴァでもいくつかの戦闘を除けば本作は「ぬるゲー」としか感じられなかった。

どうせなので他のゲームスシステムの「自由」も観ておこう。

たとえばコンバット。

まず、複数の惑星を股にかけた物語にも関わらず、敵の種類が、人間、ロボット、イヌのようなもの、ゴリラのようなもの、トカゲのようなもの、気持ち悪い甲殻をもつもの、そして、それらにヴァリエーションが3つ4つと非常に少ない。

また、それぞれの敵タイプに、物理、プラズマ、ショック、腐食、N線のいずれが効果的か丁寧に説明してくれているのでいわばじゃんけんのようなバランスの良い武器装備をしておけば問題はないだろう。

そもそも武器や防具自体も(詳細画面ではやたらと細かく数字が観れるわりに)種類が少なく、カスタマイズの幅も狭いうえ、コンパニオンのうち誰が何に強いかも明確にきまっているため、コンバットの戦術的な「自由」はほぼない――スーパーノヴァでは余裕がなく、それ以外では敢えて考えるインセンティブがない――といって良いだろう――もちろん武器の見ためのカスタマイズはできない。

当然、武器防具類の種類の少なさはルーティングの愉しみも失わせる。

ルーティングといえば、本作でごみ漁りをしていて大量に集まるのがバフデバフ効果を与える消費アイテムだ。

最高難易度のスーパーノヴァであれば、敵からの被ダメージが非常に大きいので特に序盤ではこの消費アイテムの使い方とタイミングが重要なので有難い道具ではあるが、複数の大企業が惑星を所有し各地に自販機を立てて各種アイテムを販売しているという世界観である以上、どうしても似たような効果をもつ消費アイテムが複数種類集まってしまう。

しかも、インベントリ画面でこれらを効果別に並び替えることができないというUIの問題があるため、ルーティングガチ勢としてはこの種類のフレーバー上の無駄な多さにはなかなか苛立たしい思いをさせられた。

では、マップ探索の「自由」はどうかというとこれもかなり貧しいものだ。

複数の惑星を飛びまわり、各地のワールドやダンジョンを探索してクエストをこなすというセミ・オープンワールド形式をとっている『アウターワールド』だが、それぞれのマップがきわめて小規模なためあてどなくさ迷ってまだ見ぬロケーションをクエスト無視で探し歩くという遊び方はできない。

オープンワールドらしい探索の「自由」があるといえるのはせいぜい3つの派閥の街が点在する中盤の舞台モナークぐらいか。

その意味でいえば、ロケーション探索の「自由」に非常に力を入れている Bethesda のフォールアウトシリーズとは比べるまでもなく、付け加えれば、拠点作りやCAMPの建築といった物語とは直接絡まない遊び方の「自由」は Obsidian の『アウターワールド』にはまったくないといって良い。

要するに、本作で称賛されている「自由」とはあくまでクエスト攻略の「自由」に過ぎず、しかしそれも会話スキルを簡単に事前操作できる上に確率判定の要素がないため交渉相手を意のままに操れてしまうという、歯応えも不確実性もない、つまりは分岐の多い物語にも関わらずリプレイ性を損なったものになってしまっている。

実際、僕が選択を間違えてしまったばっかりに納得のいかない結末を迎えた派閥がひとつだけあるが、しかし、そのたったひとつの異なる結末を観たいがためにもう1度最初からプレイしなおすかというと、答えはもちろんノーである。

『アウターワールド』を僕が「失敗作」と断言して憚らない理由がこれだ。

もちろん、『アウターワールド』が何ら魅力のない完全な駄作だとは思わない。

ヴィヴィッドな色遣いの作品世界は眼を瞠るものがあるし、物語自体も、異なる派閥との板挟みという繰り返される状況はやや単調ではあるもののそれなりに面白く、会話のテキストは時折ウィットに富んでいて笑える箇所も少なくない。

クエスト自体はいわゆるお使いものが大半だが、コンパニオンの固有クエストなどはそれぞれの人物的ディテールを短いながらもよく掘り下げた良いものだ――パールヴァティーの鬱陶しいお使いクエストは枕を流しながらも彼女の真の「お姉様」として気丈に振舞い、エリーのクエストでは両親に対する屈折した想いにおもわず含み笑いを漏らしたものだ。

もちろん、ゲーム体験を損なうバグがほとんどなく、プレイヤーのスキンなどに関する少額課金システムを採用していないのも好感がもてる。

しかしそれだけだ。

すでに解説したとおり、『アウターワールド』には遊び方の「自由」が少なく、いちばんのウリであろう攻略の「自由」すらもカジュアルなゲームシステムによって易化され、物語の構成上きわめて重要なリプレイ性を損なっている。

革新的な部分は見当たらず、コンバットにせよ、マップ探索にせよ、ビルドシステムにせよ、簡便な部分ばかりが眼に付くのが正直なところ。

したがって、本作の世界観や物語、会話の妙にどこまでハマれるかで差が出るだろうが、100点満点でいえばせいぜい55~74点程度の平均よりは上というのが妥当なラインだろう。

日本ではあまり話題になっていないが、『アウターワールド』と同じく今年の Golden Joystick Awards のトップ部門にノミネートされた『Disco Elysium』が本作の発売10日前に配信開始されたのはある意味で不幸だった。

『ディスコ・エリジウム』については以前冒頭批評として記事に書いたのでここでは述べないが、英語圏のコアなゲームファンのなかではオープンワールドRPGとしてどうしても本作との比較対象として挙げられ、その古典的なスタイルと革新的なゲームシステム、会話テキストの良さ、ヴィジュアルワークの美しさ、ビルドの複雑さなどからどうしても軍配を上げられやすい――僕もそのひとりだ。

より広い層に訴求するためのカジュアルなゲームシステムは留保なしに素晴らしい試みだが、その簡便さが作品の持ち味の足を引っ張ってしまうのはやはり本末転倒で「失敗作」といわざるをえない。