わかりやすい文章を書くのは奥が深い

文章のわかりやすさは極めて重要な要素だ。

読者に意味の通りやすい文章を書けるひとは基礎的な文章技術を身に付けているといっていい。

それでいて、文章をわかりやすくする努力はあなたが優れた書き手である限り原理的に終わらない。

先日公開した芥川龍之介の雑談動画で交わした通り、多くの要素を盛り込んだ作品はそれだけ複雑に、わかりづらくなるのだから。

本記事では、わかりやすい文章とは何か、どうすれば書けるのか、そして、何故わかりやすいだけの文章は価値が低いか解説しよう。

僕は今でこそ京都で半ぼっち生活を送っているが、学部生時代は文芸サークルに、院生時代は文芸同人誌を主宰し、学外の物書きとも広く関りをもっていた。

その経験からいうと、残念ながら学部生レベルの書き手のほとんどはこのレベル、日本語として意味が通りやすいかをクリアできていない。

もし、この記事を読んでいるあなたが書き手として文章の意味の通りやすさを気にしていなかったなら、以下に挙げる項目を意識して自分の文章を振り返ってみてほしい。

・主語が文脈から考えて不明瞭

主語をかならずしも明示する必要はないが、文脈からも主語を想像できない場合は問題がある。

・主語、述語、修飾語の関係性が不明瞭

小説にありがちだが、形容詞や形容動詞などを多く盛りこもうとしてセンステンスが長くなるあまり、文の基本的な関係が直観的にわかりづらくなっている。

・修飾、被修飾関係が不明瞭

上記と同じ理由で、修飾関係も不明瞭になりやすい。余談だが、意味が通りやすいひと文をどれだけ長く書けるかはそのひとの文章技術を計る良い物差しだ。

・専門用語の使い方が不適当

文中で使用する専門用語の意味を事前に自分で定義しなかったり、一般的な使われ方とは絶妙にずれて用いるのはいうまでもなく評論の文章にありがちだ。

さて、日本語としての意味の通りやすさはいうまでもなく必須級の性質で、そこにデメリットは存在しない。

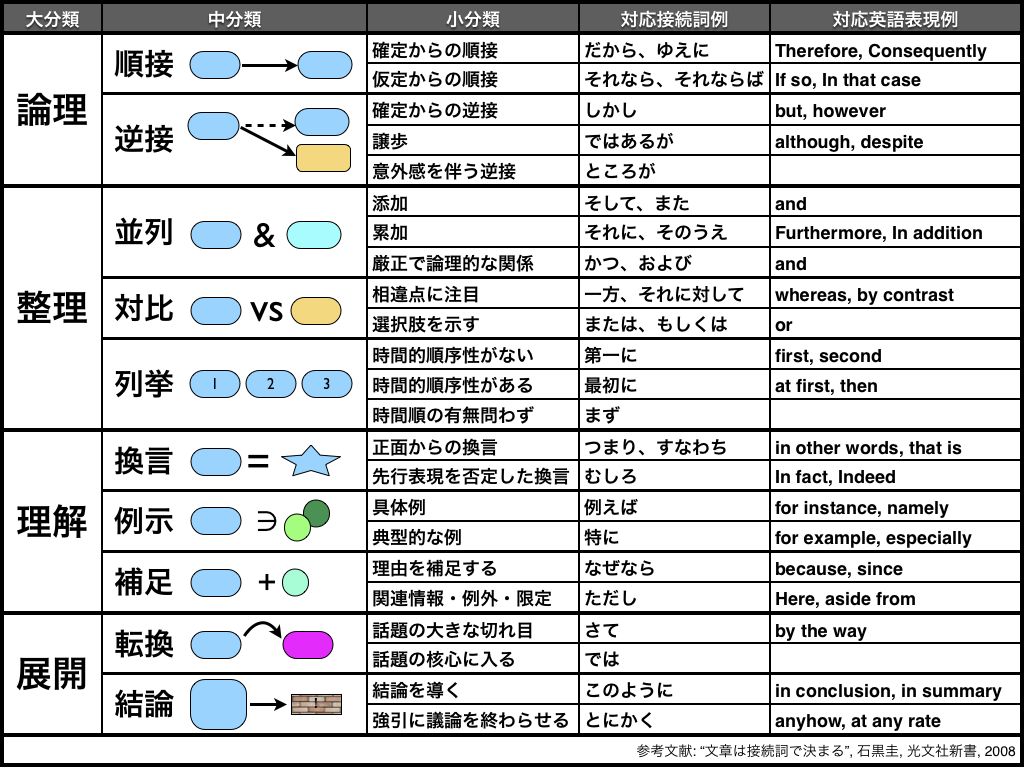

前述の4点はそのなかでも必須中の必須なものだが、受験期に小論文の書き方を教わったり大学院生として論文指導を受けたことがあるひとは僕が接続詞の使い方に触れなかったことに疑問を思ったに違いない。

たしかに接続詞の使い方は重要だ。

だが、だれも指摘しないことだが、接続詞が丁寧でかつ頻繁に使われた文章は批評的にみればマイナス要素を含んでいる。

via. 文章の編み方

順接、逆接、並列、転換、例示、結論――。

高校、大学受験をそこそこ頑張ったひとなら評論文の論旨をカンタンに追うために接続詞の基本用法を覚えさせられただろう。

たしかに、接続詞の使い方は繰り返しになるが重要だ。

だが、デメリットもある。

読み書きの深さを制限することだ。

受験評論の恐ろしいところは、論理展開といくつかのキーワードを的確に拾えれば文章を飛ばしながらでもおおよその内容を把握できてしまえることだろう。

書き手としても、接続詞をあたまに置くだけで話を展開できるので紙幅もエネルギーも省略できて便利このうえない。

だからこそ、読み手は文章に深く入り込むことが難しくなり、接続詞に甘えた書き手は内容の力により論理を展開させることを怠る。

結局大事なのは使い様だ。

文章自体よりもその内容に重点がある場合は、筆者に力量がある限りでは接続詞を多用しないよう注意すれば問題ないが、読者がその物語世界に深く入り込むことを企図した小説はもちろん、芸術性に重きをおいた散文などではできるだけ接続詞を使わないに越したことはない。

トレーニングの一環として接続詞禁止の縛り執筆をしてみるのも良いだろう。

接続詞は論理展開と段落間の関係を明示するが、文章全体の目的、あるいは意味段落の関係などを明示するには事前の文章で読者にフレームを与えてあげる必要がある。

というのも、人間はそのままのものが何であるかを解釈する情報処理上の労力を節約するため、それが何であるかという枠組みを書き手側で事前にこしらえることが他人の解釈に介入する適切な方法だからだ。

他人の読みに介入するという場合に話をかぎっても、文章解釈のフレームに相当するものは数多くある。

活字のフォントや読書デバイスの質や装丁もそうだが、筆者の地位や名声、ウェヴやマスメディアでの前評判といった権威的なものが最たる例だろう。

書き手としてみた場合、適切なタイトル付けもそうだが、評論の場合ではまずこの文章の目的を最初に明示することが好ましい――この記事でいえば、わかりやすい文章が何であり、どうすれば書けて、何がその問題かという記事の狙いを示した冒頭部分がそれにあたる。

しかし、批評的にみた場合、いわばこの前置きは読解力が足りないひとや解釈に労力を割きたくないひと向けの余計な前口上でしかない。

当然、読めるひとにとっては無駄な段落に過ぎないので、文章の美しさを損なうだけでなく、読み飛ばしを読者に強いるせいで文章への集中と深い入りこみを妨げる。

したがって、論文指導を受けたことのある大学院生上がりの書き手に乱発しがちなこの前置きの設置は、小説などはもちろん、芸術性の高い散文などではまった不要であり、評論の類においても、文章自体よりもその内容にはるかな重きがある学術論文を除けば、各章ごとにせいぜい1個以下の分量に留めておくべきだろう。

ここまで挙げてきた3つはいずれも文章の形式的な部分に関わるものだったので、ひょっとしたら、何を書くべきかを知りたい性急なあなたの期待をはからずも裏切ってしまったかもしれない。

だが、安心してほしい、文章の内容に深く関わる部分も掘り下げておこう。

わかりやすい内容とはなんだろうか。

それは、読者や視聴者がすでに知っている、あるいはすでに親しんでいる内容だ。

前節で述べたとおり、人間はそれが何であるかという情報処理上の労力を惜しみたがる生き物なので、自分のなじみ深い範囲の外にあるだけで怒ったり無視したり排除したりする一方、一見なじみ深く思えるだけでふしぎと好意的な反応を示しやすい。

小説であれ、漫画であれ、アニメであれ、約束事やお決まりのパターンがどんなジャンルにもあるのはそのためだ。

したがって、読者にわかりやすい内容の文章を書くためには、読者の属する社会集団の一般的な通念にしたがった内容だけを、彼らがすでに親しんでいるやり方で表現する必要がある。

しかし、あなたがまともな書き手な限り、社会通念通りの内容を、あなたの考えや想いが結果として読者たちにすでに共有されていた場合は別として、あえて非生産的になぞろうとは普通は思わないだろう。

あなたがまともな書き手であれば――大事なことだから2度重ねるけども――社会集団の一般的な常識を支持はしない、だれが共感しようともしまいとも自分が真だとおもえる内容を書きたいと普通は思うだろう。

テクニックとしていえるのは、何を書くにせよ、何を今は書かないかをキチンと決めておくことが非常に大切だ。

あなたが書きたい内容が社会通念から遠ければ遠いほどそれだけ読者が理解する情報処理上の労力は増えるので、本題に深く関わらない細部は大胆に削っていこう。

前掲の雑談動画で結論付けられたように要はバランスが大事なのだ。

最後に、言語表現の芸術的な部分にも触れておこう。

表現は常に、それが音であれ言葉であれ自分の身体であれ何であれ、表現手段としての媒介物を必要とし、媒体それ自体としては普通のありふれたものに過ぎない。

言語に話を限れば、その媒介物である言葉の特に語それ自体はひとびとの世界を観る無数の色眼鏡であることは以前グーグル検索の記事で証明したとおりだ。

繰り返し書いているように、人間はとかく情報処理上の労力を省きたがる生き物なのでこの色眼鏡の色合いに沿った単純な言葉の使い方をすることが、わかりやすい文章、とりわけ小説や芸術性の高い散文などではもとめられてくる。

が、当然だが、単純な言葉の使い方では表現できることにどうしても限りがあるので、小説や芸術性の高い散文などではいきおい文章が複雑になりやすい。

ここに、言語の芸術表現の矛盾とまともな作家の苦しみがある。

試しにやってみよう。

タカシはお母さんにリンゴを投げた。

この単純極まりない文章はだれでも楽に読むことができる上にその意味するところも明白だが、当然ながら面白味は毛ほどもない。

タカシは腐りかけの林檎をママンに投げつけた。

投げるを投げつけるに変更することでよりタカシの動作に意味合いが増しただけでなく、リンゴを腐りかけと修飾することでこのたったひと文の世界にも時間の流れが感じとれるようになった。

また、リンゴを漢字表記し、お母さんをママンとすることで瀟洒な雰囲気が出てより非日常な世界観にしている。

タカシは腐りかけの林檎をベッドに寝そべるママンに投げつけた。

ママンの状態を書きこむことでふたりの関係性が伺えるようになり、タカシの動作の意味合いがより深みを増しているが、情報量としてこのひと文はすでに重くなってきているだろう。

タカシは溜め息をつくと、床に落ちていた腐りかけの林檎をベッドに寝そべるママンに投げつけた。

読点を挟むことで情報量の多さを緩和しつつ、タカシのリンゴを投げるだけの動作に一連の流れをくわえ、リンゴの所在を書きこむことで空間全体のディテールに厚みをもたらしている。

すべてのひと文ひと文がそうである必要はないが、単純な文章でもその書き込みの裏で舞台の時空間を表現していることが言語表現としては非常に望ましい。

というのも、間接的な時空間の表現こそが登場人物に過去もたらし、人間関係の来歴をあたえ、彼ら彼女らの宿命を描くことになるからだ。

せっかくなのでこの例文をひと段落として完成させてみよう。

錆び付いた玄関扉がタカシの背後でけたたましく鳴った。埃の被さった古い床が軋みをあげ、肉の饐えた臭気が脳に響く。タカシは溜め息をつくと、床に落ちていた腐りかけの林檎をベッドに寝そべるママンに投げつけた。ぶくぶくと肥えた蠅があまい蜜をもとめて飛びだす。ママンの瞼から、林檎の齧りかけの痕へ。タカシは両眼を指で押さえたままたまらずくつくつと声をあげて笑い、破顔し、数十年振りの嗚咽を部屋に響かせた。

いかがだっただろうか。

あなたがまともな書き手であるかぎり、わかりやすい文章を書くことは技術であり、知識であり、試行錯誤であり、書かないことの英断であり続ける。

語の選択や語順の見直しといった基礎的な技術にはじまり、何を書かないかというプランニング、そして、言語表現や内容の複雑さとわかりやすさのバランスをいかにしてとるかという終わりなき試行錯誤という意味では、文章のわかりやすさの追求はきわめて奥が深い。

この記事があなたの文章推敲の何かの助けになるとともに、世に蔓延るわかりやすいだけの文章に騙されにくくしてくれることを願ってやまない。