腐水に浸る、追憶の水掻き。

指の間に間に水掻きの膜を見つけたとき、わたしのなかのさかなたちがさわぎだしたの。月の光が明るすぎて青ざめたリビングの床に、季節はずれの金魚の風鈴が鬼灯色の像を落として、ちりちりと鳴って。

5月の生ぬるい微風に、カーテンの襞が引いては打ち寄せ、影がわたしの爪先を濡らして。壁に架かった時計の秒針はゆるやかに移ろい、かたむく細長い影はなめらかに円盤をすべっていった。

ベランダの物干し竿に吊るされた洗濯物はみな、真白くたゆたい、ゆらぎのさ中に、貴方のなき顔がちらつくことに気付いたの。わたしの口のなかによみがえる鹹味。それは貴方の指をくわえたときの味。そして、耳の奥に染み付いた波の音が、押し寄せて。

***

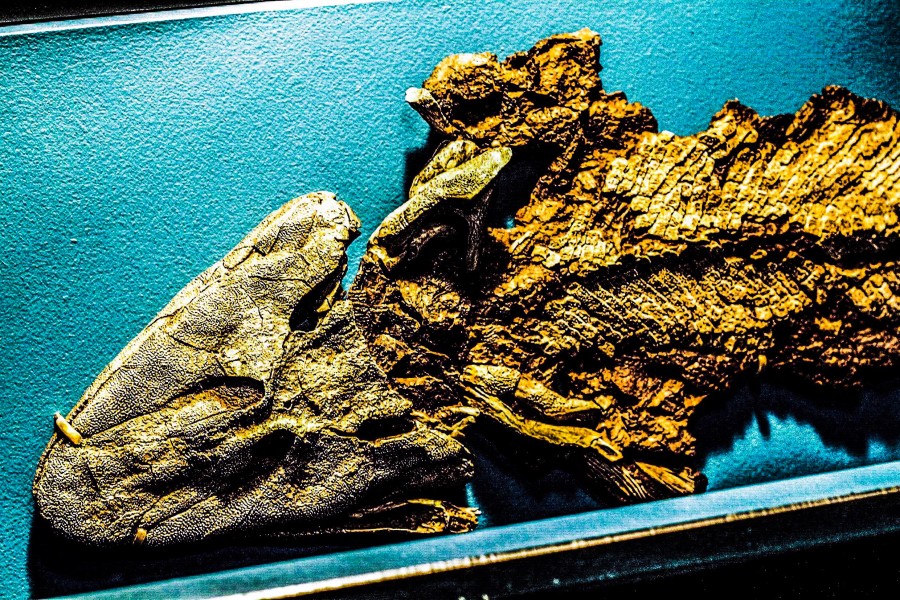

「ねえ。人も、さかなを祖とした生きものなんでしょ。ほら」

湿気た布団のうえでわたし、金魚色のランプに手をかざしたの。

「ね、河童みたいでしょ」

ほの赤く燃える、水かきの名残に見惚れるあたしを、あなたは鼻で笑った。だるそうに緩んだ視線を谷間から臀部へとかけ流して。

「お前、たまに海の匂いがするんだよな」

「ほんとに?」

やがて、魚と人のあいだで、あなたは息も絶え絶えに腕立て伏せをはじめたの。白い波の打ち寄せる岸辺で、あなたのあたらしい呼吸が、やがてあたしの呼吸になって、種は土のうえに撒かれ、息は継がれるの。

「粘膜って、どうしてこうも」

「ああ、似てるな。海の生き物に」

「きっといるのよ、遺伝子のなかに」

「それが俺たちの肉体に?」

「生きているのよ、さかなたちの記憶が、ここに」

鰓が閉じる、時の流れのさ中に、フォルテッシモの階梯をゆるやかに昇る肺胞の律動に韻が孕まれ、言の根は沈黙のうちに張り巡らされたの。石油が古い生き物に養われるように、言葉は魚のなかで、じっと期が熟すのを待っていたの。ねえ、あなた。知ってた? いまはわたしなんかよりずっと、さかならしい、あなた。

***

あの日、海が陸を這って、たくさんの人を迎えに来た。人がさかなを漁るように、海が人を漁っていったの。

わたしは思うんだけど……その、不謹慎かもしれないけれど……きっと、海は人恋しくなったんじゃないかって。陸にあがったまま帰ってこない、かつて、さかなであった私たちを待ちきれなくなったのかもしれないなって。(そう、きっと、ヒトのご先祖様の誰かが海に言ったの。「必ず帰ってくるから」なんて、いい加減な口約束を。あの日のあなたが、留守番電話に残したのと同じようなセリフを。だから、とばっちりを喰らっちゃったんだわ。きっと、そうよ。)

ひどく歪んで破れた消防車のドアから、あなたは作業服を脱ぎ捨ててどこかへ行っちゃった。ボロボロの服だけは見つかったのに、あなた素っ裸のままどこへ行ったの?

……そう。たぶん、生きているのなら。都市伝説好きの友だちと飲んでたとき、「ニンゲン」っていう未確認生物の画像を見せてもらったけど、きっと今のあなたはあんな感じなのかな。

全身つるつるで、もう毛深いことに悩む心配もなくて、尾鰭になった両脚ですいすい泳いでるのかもね。あの合成画像では、両手はちゃんとあったけど、あなたのそれは残ってる? アシカやマナティみたいになっていたらそれはそれで面白いけど、やっぱり残っていて欲しい。そして、その両手でわたしの髪を、頬を、唇を、歯と舌を、胸を………触れたときの感触を、時々でいいから思い出して欲しい。それで、たまには泣いたり、笑ったりして欲しい。ねえ、のっぺらぼうでも、それくらいは出来るでしょう?

***

月が明るすぎて青ざめた部屋に、点滅する置き電話の留守電ボタンが赤く、朧気に。「必ず、帰ってくるから、(彼方から、波の騒ぐ音が、近づいて、(季節外れの風鈴がちりちり鳴って、鬼灯のように、光って。))わたしは今も、此の岸に取り残されたまま。ベランダで、さかなになった、あなたが、洗濯物の翻るたびに、あらわれて。つるつるの、白い顔で、わたしをじっと見ているのを、見てるの。(生乾きの、ワイシャツの袖が、さよならって手を振ってる。(ねえ、あなたの手、どうなってるの?(塩の味、するかしら?)))心の片隅で鳴るオルゴール、それはいつか江ノ島旅行のとき、お土産やさんで流れていた、チープなJPOPのカバー。曲名、なんだったっけ。あなたはすぐに言い当てたの。ねえ、答えてよ。(まどろみへ、身を浸すほど、あなたに、近づき、(そして遠く、離れていることを知るから、(部屋のなかを漂う水泡、もはやヒユとかじゃなくて、これは夢で、(笑わないで、クラムボン、今は、静かにしてて、))))世界が、揺れる。「震度4,S県を震源地とした、(太陽の殻に、罅がはしる、音が響くから、(あの歌は、たしか、夜明けの歌だった、ような、(朝が、きたら、)「会えるよ、また」))

カーテンの開け放たれた、ベランダに続くアルミサッシから盛大に射し込む白光に、やさしい夢は掻き消え、わたしはまたひとりの朝にかえる。

日射しにかざした手の、指の間に間に張り詰める水掻きの膜が血の色に燃えて、視界が滲んだ。