国際問題としてのアメリカ軍の地上部隊派遣の決定後、中長期的な泥沼化のはじまりとともに終わりを迎えています。今後は、イスラム国の掲げた「国づくり」のアイデアと手法のコピーキャットが潜在的な問題となるでしょう。実際、イスラム国との連携を早くから表明していたアフリカ中部の過激派武装組織ボコ・ハラムには、メディア利用や地域統治などですでに動きの変化が見受けられることが報じられています。

私は、昨年6月初めからイスラム国に注目して記事を書いてきました。それは、かれらの野蛮な遣り口が従来のアルカイダ系武装組織などとは明確に違っていたこと、そして、一昨年の末、シリアのアサド政権による自国民大量虐殺の事態にアメリカが軍事介入に踏み切れなかったことがイスラム国の台頭を招いたように、彼らの存在そのものが、国際政治学者のイアン・ブレマーが主張する「Gゼロ時代」の世界的な混迷ぶりを象徴していたからです。

2013年の春から3度の潜入取材をイスラム国におこない、昨年10月の北大生イスラム国渡航計画事件の絡みで家宅捜索を受けたフリージャーナリストの常岡浩介容疑者の著書『イスラム国とは何か』を読むと、 常岡さんを取り巻く現況が公安当局との「情報戦」であることも含め、シリア国内のアサド政権と反体制派の苛烈な武力衝突が「アラブの春」からいかに生まれ、なぜ、国家樹立にだけ邁進したイスラム国がきわめて急速に勢力を拡げられたかなど、従来では憶測の域をでなかった様々な事実関係がよく観えてきます。

たとえば、ソーシャルメディアを駆使した広報活動とグローバルなリクルート網で知られるイスラム国ですが、常岡さんによれば、バグダディの周囲を固めているイスラム国の中枢はメディアや情報の意義を介さない素朴な秘密主義者の集まりで、公式ウェブサイトはもちろん、ツイッターもフェイスブックも公式では動かしていない、つまり、インターネットでバズったイスラム国関連の写真や動画やリクルート活動は西欧圏からの外国人義勇兵や世界各地の支持者が自主的におこなったものだそうです。

以前、古山冬馬さんのご寄稿で「エディテッド・コンテンツ」を昨年のデジタルマーケティングのトレンドとしてとりあげられたように、猫を可愛がり、異教徒や敵対組織をたやすく虐殺する彼らの「素朴さ」は、パーソナル・コンピュータと携帯電話とインターネットが普及した今日のハイパーコネクティブな現実ではまさしく格好の素材であり、表現(クリエイティヴィティ)の民主化の恐るべき負の面の厳然たるあらわれでした。そして、従来のいかなるイスラム急進派も徹底しなかった「国づくり」という無邪気な目標こそがグローバルな欲望の対象となり、今日の時代現象としての「イスラム国」を激しく駆動させたのです。

過去の関連記事

――イスラム国の義勇兵が一気に注目を集めたのは、昨年(2014年)夏でしたね。

八月の米国人の処刑映像が流れたときです。オレンジ色の服でひざまづく米国人のそばに、黒づくめの覆面の男が立って、英語で朗々と演説をぶって自ら処刑を行ったあの映像。覆面の男性の英語から身元が割れ、英国人だとわかりました。彼は白人ではなくて、パキスタン出身だったことも判明しました。私が会ったヨーロッパ出身者のほとんどが移民でした。イスラム教の国からヨーロッパに移民してきた二世や三世が多い。

彼らがシリアに来るのは、失業し、貧困状態にあるからだという分析が散見されますが、これは完全な間違いです。お金持ちの人もいれば、きちんとした職業に就いていて、仕事を辞めてきた人もいます。そもそも、欧州の社会保障で困窮者が受け取るお金は、イスラム国の給料よりもずっといいのですから。

むしろ社会からの疎外感が大きな問題です。

ヨーロッパから来たなかで、差別されたことを訴える人には何人も会いました。難民としてフランスに暮らしていたチェチェン人、それから、ドイツのトルコ人移民などに話を聞くと、悲惨な境遇にあったことをよく聞きました。

彼らは社会の差別の構造をじつに冷徹によく見ていました。

あるチェチェン人の若者は、「おまえ、フランスに行ったことある?」「行ったよ」「おまえな、5年前のフランスと今では、まったく別の国だよ」という言い方をしました。「確かに、おれも五年前はよかった気がする。今はもうあいつらは、移民は人間じゃないぐらいにしか思っていない」というのです。

差別されるなかで、自分の居場所ははたしてここなのか、と疑問が募っていくようです。

しかし、ヨーロッパも国によっては相当違います。たとえば、ノルウェーにいるアフガニスタン人の友人は、「ノルウェーはいいところだ」といいます。彼はノルウェー国籍も取りました。彼の与えられている家や周辺の生活も見せてもらいましたが、近くに、ソマリアやパレスチナの難民もいっしょに生活し、商店で働いているなど地元に溶け込んでいるのです。また政府からお金をもらい、ノルウェー語を五年間無償で勉強させてもらえるなど、政府が難民として入ってきた人を自国の人材として生かすため、きちんと社会参加のための投資をしているのです。

デンマークに逃れているチェチェンの司令官に会いにいったことがあります。彼のところも、やはりデンマーク語を勉強させてもらい、子どもたちは、地元のボクシングクラブで大活躍しているといいます。

パレスチナ人、黒人の移民とデンマーク人が地域でいっしょにそのクラブに属して活動していました。いかにも楽しそうでした。

シリアでは、英国から来た義勇兵にも会いました。

英国から来た移民の話は興味深いものでした。彼は、フランスやドイツの悪口をいう義勇兵がいるなかで、「英国は違うんだよ。英国人は、とてつもなくプライドが高く、紳士たるもの、『ヘイトスピーチを吐くほど、おれたちは落ちていない』と言う。だから、ロンドンでは、アルカーイダのモスクも自由に運営されている」と。そのうえで、「ただし、それは差別がないということではなく、多分あいつらは、心の中ではだれよりも強い差別意識を持っているのだけど、それをおくびにも出さない」ともいっていました。彼らは、フランス人をばかにしていて、『あいつらは、教養がないからヘイトスピーチを平気で吐く』」と。

彼は仲間と一緒に車を10台連ねてシリアまできたと語っていました。

――義勇兵の考えをじっくり聞いたことはありますか。

はい、あります。ドイツ人をインタビューしました。四人、ドイツ人に会いました。うち一人は、パレスチナ出身のドイツ国籍者でした。父親の代にパレスチナから移民し、彼はドイツ生まれで、大学も出て、エンジニアの資格を持っているといっていました。

――なぜ彼はシリアに来たのでしょうか。

彼の場合はドイツに何の不満もないどころか、ドイツが好きで、ドイツとは闘いたくないとまでいっていました。

では、なぜ、と聞くと、まさにイスラム国の理念を語っていました。英語で「ジャスティス」という言葉を使って、「地上に正義を実現したい」と。「ヨーロッパにしても米国にしても、『マンメイドロー』(人定法=人間がつくった法)によって人類が支配されている状態に納得がいかない」と言いました。

欧米の「正義」は、その場その場の都合でしかなく、利益で左右されるのだ、と。かつて米国はアルカイーダがソ連と戦うのを支援していたけれど、状況が変わったら、今度はアルカイーダが敵になっている。つまり、あるとき正義だったものが、次に正義でなくなったということだ。そんなものは本当の正義とはいえない。それはたんなる人間の都合でしかない、と。

本当の正義とは人間が作った法ではなく、自然法、人間の良心に基づく法であり、それが実現できる究極の法はイスラム法である、というのです。

自分は、時と場合の都合によって決められる偽物の正義ではなくて、本物の正義、真実の正義のために生きたい、と。それで、リビアに渡ったそうです。リビアには義勇兵志願者を募る組織があり、自分はマリに行くと聞いていた。ところが、マリの状況が変わって行けなくなったそうです。これは、たぶんフランス軍が展開したからだと思います。そのため急遽、シリアに行くことになったそうです。本人としては、マリでもシリアでもどこでもいいと思っていたそうです。

つまり、シリアのアサド政権を倒さなければ、という意識でやってきたわけではまったくなく、どこでもいいからイスラムの正義のために生きたいと思い、やってきたわけです。

――義勇兵というと怖いイメージがあります。

イスラム国やほかの反政府勢力は外国人ばかりですから、お互いに「君はどこから来たんだ?」と義勇兵たちが聞き合うのです。「中国の(新疆)ウイグル自治区だよ」「大変だったね」といったように。私にも何人かが、「君はどこの人?」と聞いてきました。「日本だよ」というと、「まじかよ」みたいな表情をして、驚くと同時にすごく喜ぶという反応にかならずなります。「日本人でイスラム教徒になったのか。すごい」という反応です。

via 常岡浩介『イスラム国とは何か』

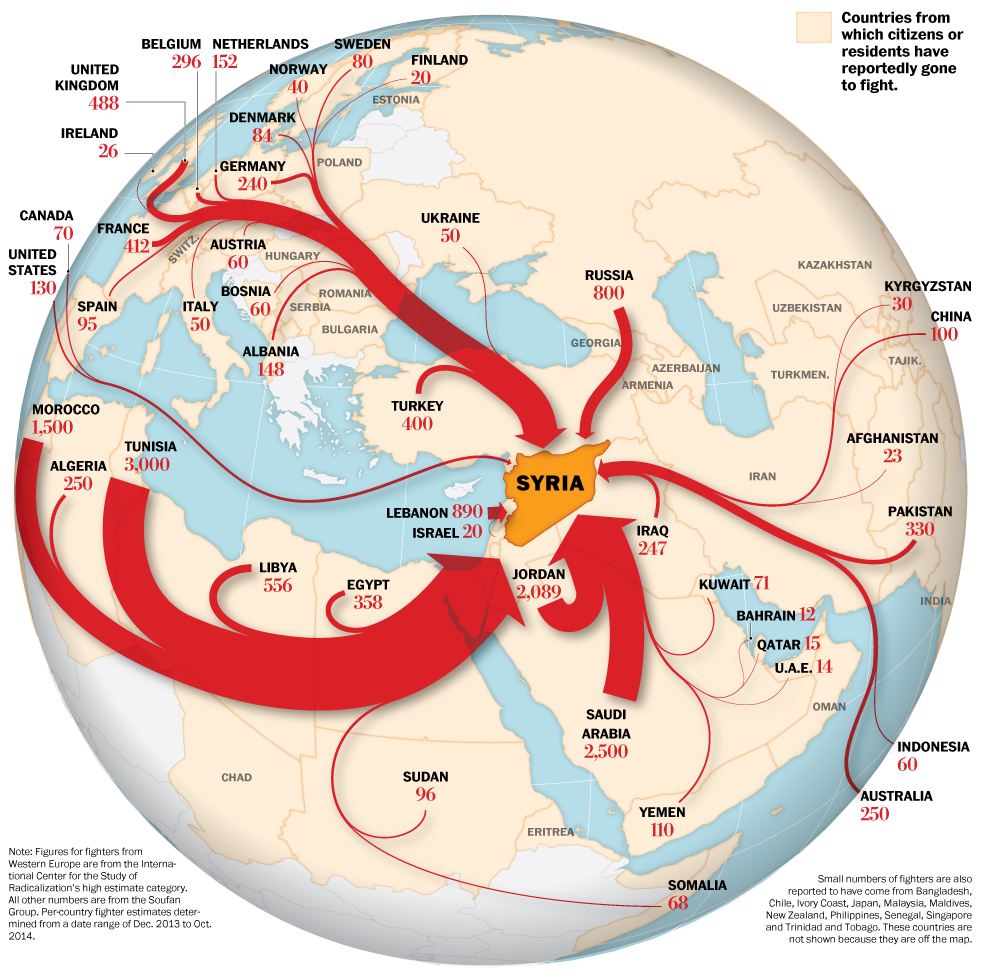

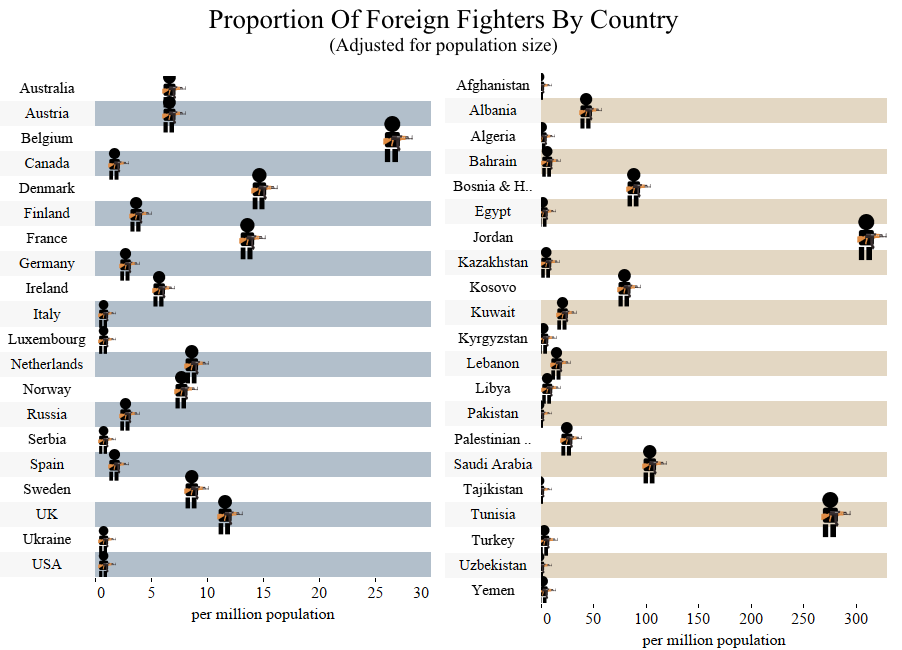

まず、常岡さんによれば、シリアの外国人義勇兵の多くは、日本国内でオウム真理教と関連付けて議論されてきた現実逃避や破滅願望を抱えた空虚な「若者」たちではなく、アラブの春の最中に起こったアサド政権による20数万人の自国民虐殺の悲惨に胸を痛めて戦闘に身を投じたひとたちです。さらに、過激化・政治暴力国際研究センターによれば、シリアとイラクの過激派に合流している外国人は、昨秋の時点で、推定44ヶ国、合計1万6337人で、うち、北米200人、欧州2580人、東欧・ロシア1320人、アジア・太平洋765人、そして、中東・北アフリカ1万1402人、アフリカ70人で(参考:1)、西欧圏からの流入はメディアの報じる印象よりも比率的にはずっと少ない。

そのうえでですが、常岡さんによれば、ピクニック感覚で訪れるひとも、思い詰めてくるひとも、戦地を転々としてきたひともいれば、ウイグルやカザフスタンやウズベキスタンのように、民族的・宗教的弾圧から生き延びるために避難してきたひともおり、外国人義勇兵の実際はきわめて多様です。

しかし、イスラム国を時代現象として観る限り、西欧圏からの、それも、引用中のドイツ人義勇兵のような純思想的問題で戦地にはいる人間の心理は興味を惹きます。というのも、以前書いたように、宗教的・文化的問題よりも先に人間の知性の劣化が問題があり、純朴さと残酷さの同居という野蛮さの点では日本の反原発運動や反ヘイトスピーチ運動、反安倍政権運動などと明確に通じ、(欧米諸国に対する)反人為性という点では多数の日本人とおなじ心性を共有しているようにわたしには観えるからです。

過去の関連記事

たとえば、私は、立教大学院の比較文明学専攻に在籍していましたが、フランス哲学研究者で特任教授の西谷修さんはシリコンバレーの秘密結社が世界を動かしているという陰謀論を私との会話内で主張しました。コミュニタリズムが専門の哲学教授も、私が西欧的な考えを軸とするように観えたことを強く非難し、まさしく、ドイツ人義勇兵と同じ論理で彼らはいつも自分の都合の良いようにルールを変えるとひとりごちました。ほかにも、ハリウッド嫌いのフランス映画好きや、テクノロジー嫌いのアナログ好き、米国・イスラエル嫌いの陰謀論好きなど、私たちの身近な反欧米主義者を挙げていけばきりがありません。そして、彼らはみないちように、人工的ないし文明的な強さと「発展」の考えかたを毛嫌いし、素朴な弱さに深く共感する心優しい差別主義者たちです。

実際には、正義や善といった倫理のリアリティと形而上学的な思考はあっても、現実世界にもっとも有効な働きかけは「懐疑」という特殊な知性原理にもとづいた行為です。実証、外交、戦術、市民革命、相対主義、経済発展、イノベーションなど、ルネサンス以後の西欧人、とりわけ、アングロ・サクソン系の文化圏がその社会に組み込むことに成功したのは「懐疑」からの徹底した現実主義・実利主義・改良主義であり、普通にはこれを西欧近代社会の特質とします。重要なのは、合理的・実際的であることは、身体的共感やロマンチックな意味付けの願望と、形而上学的な意味構成やモラルの絶対的尊重を原理的に否定した先の知性としてより高度だということです。

もっとも、グルジアやレバノンなどの中東ワインを飲み、中南米地域の音楽を聴き、ヴェトナムのお茶や珈琲やチョコレートを嗜み、琉球の古酒を啜り、古代インドの釈迦の『スッタニパータ』や古代中国の『老子道徳経』を読めばわかるように、プラグマチックな現実主義の知性は西欧近代の専売特許ではなく、彼らの文化圏が古代ギリシャ範をとり続けてきたかぎりにおいて、否応なく、知性・芸術至上主義の欠陥をも引き受けてきたことも事実です。つまり、勝手に国の境界線を引きなおすとか、特定の地域に暮らす住民たちを別の地域に移し変えるといった愚かな行為は、ひとえに、西欧文化圏特有の貧しい知性ないし現実認識の典型的なあらわれなのです。

とはいえ、引用中のドイツ人義勇兵のようにロマンチックな夢をみることも、日本の知識人のように安全な場所で西欧文化に差別的な愚痴を吐くことも意味がないでしょう。私の見立てでは、覇者なき「Gゼロ時代」の混迷もいずれはアングロスフィア(米英豪加新の5ヶ国同盟)のリーダーシップに収束します。世界の動きはますます、進歩主義的で、現実主義的で、実利主義的で、テクノロジー礼賛的になります。私たちが生き残るためにできることは、彼らとおなじ水準の知性と教養の土俵にはやくあがり、自分自身の固有のルーツをある種の多様性と競争優位として蘇らせることだけです。